![]()

Photos : page de photos 13 - 8- 3

Une autre

voie romaine, celle qui traverse l'Aubrac :

étape

3 : de

la

route de Montorzier au

pont

de Marchastel

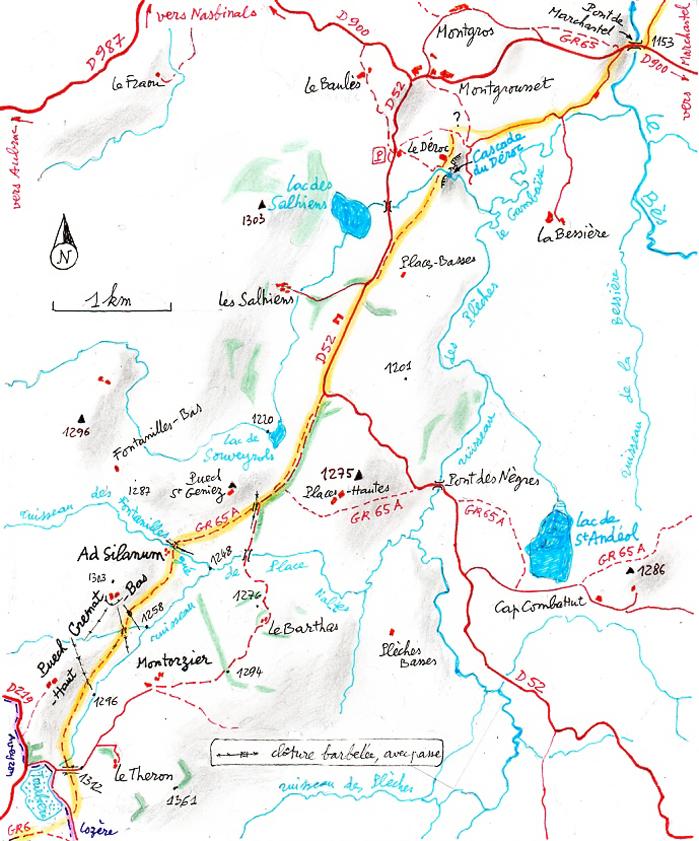

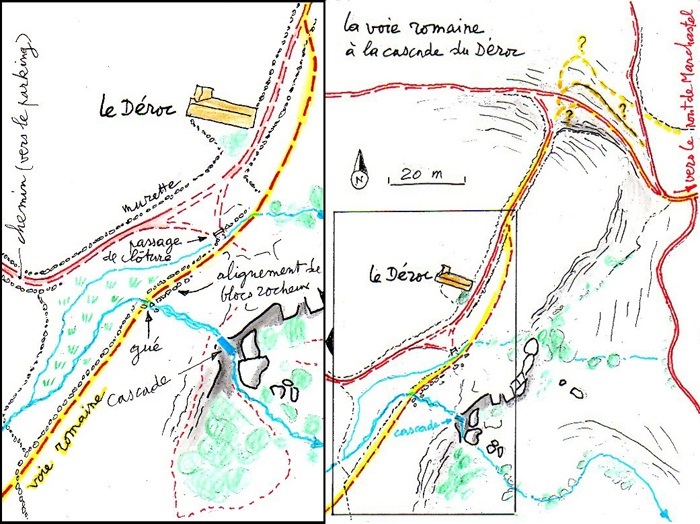

Carte n° 3 : carte

d'une partie (lozérienne) du haut-plateau de l'Aubrac, dont la voie

romaine traverse les vastes pâturages depuis la région

des Puech Crémat jusqu'à la cascade du Déroc et le

pont de Marchastel.

Un circuit pédestre est recomandé (il

peut à la rigueur être parcouru à VTT, mais à certains

endroits l'herbe est haute sur un sol irrégulier, et il y a les clôtures

barbelées à franchir) : départ près de la tourbière

; route de Montorzier ; Montorzier ; piste passant par un ancien buron, Le

Barthas ; pont sur le ruisseai de Place Naltes ; carrefour avec la voie romaine

(d'où on peut faire une incursion jusqu'à la route D 52) ; puis

la voie romaine dans les pâturages, par Ad Silanum, jusqu'à la

tourbière.

Les immenses pâturages du haut-plateau

de l'Aubrac, en particulier ceux du large vallon drainé par le

ruisseau de Place Naltes et son affluent, le ruisseau des Fontanilles. On

aperçoit : à droite, au pied d'un bouquet d'arbres, le

haut du toit de l'un des bâtiments du Puech-Crémat-Haut ; et

à gauche, plus loin, le Puech-Crémat-Bas qui se signale

aussi par un bouquet d'arbres.

Les moutonnements du relief sont liés à l'érosion

glaciaire de l'ère quaternaire, époque où, jusque vers

-12000 ans, l'Aubrac, partie de la chaîne de montagne hercynienne réduite

à l'état de pénéplaine, était recouvert

par une calotte de glace.

Récemment ont été plantés des rangées

de sapins permettant aux troupeaux de s'abriter par mauvais temps.

Cliquer sur la photo pour l'agrandir.

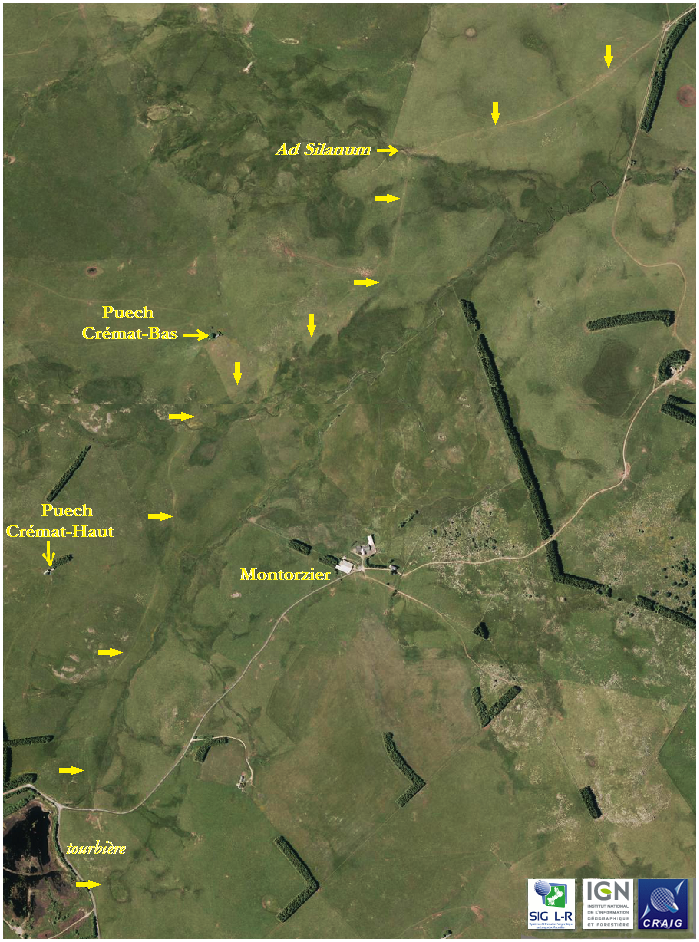

Vue aérienne

(IGN-Géoportail) de la région des Puech Crémat

Haut et Bas. Dans les hautes herbes de cette région, typique de

l'Aubrac, la trace de la voie romaine est à certains endroits difficile

à repérer sur le terrain. Elle est visible sur cette photo aérienne.

Photo prise de la route de Montorzier

à l'endroit où le tracé de la voie romaine la coupe

(et où on trouve encore l'ancien balisage du GR 5), à 100 mètres

de la tourbière. Le tracé, d'abord difficilement repérable,

longe la clôture, puis s'en écarte progressivement et devient

plus visible. Au loin on voit les deux bâtiments du Puech Crémat-haut,

au-dessous duquel passe la voie.

A mi-hauteur de l'image : le maigre ruisseau

de Place Naltes, peu après être issu de la tourbière (non

visible sur la photo, à droite). Au-dessus : les pâturages verts

de sa rive droite, avec la petite route de Montorzier, et le buron du Théron

(derrière un bouquet d'arbres). La voie romaine traverse les pâturages

jaunâtres de sa rive gauche, au-delà des vaches, au-dessous de

la zone rocheuse qu'on voit à gauche.

Haut

de page

Les deux bâtiments du Puech-Crémat-Haut.

Le nom "Crémat" viendrait

de ce que lors de la guerre des Gaules Vercingétorix a donné

l'ordre de pratiquer la politique de la terre brulée pour affamer les

armées de César, politique d'ailleurs réciproque.

Curieuses, ou croyant avoir affaire à

leur vacher, les vaches ont regardé l'auteur du site ramper sous les

barbelés, qui sont doublés par un fil de fer electrifié.

Il est difficile de savoir ce qu'elles en pensent

Une "passe" (petite échelle de deux ou trois

marches ; voir plus loin une photo), ou un passage en baïonnette,

permet de franchir la plupart de ces clôtures, mais pas toutes.

Le plus souvent les vestiges de la voie

romaine, au milieu de ces pâturages, dans les faibles pentes qui descendent

vers le petit ruisseau de Place Naltes, se présentent ainsi : une faible

rupture de pente, à flanc de coteau, ou un petit talus, le tout

à peine marqué,forme une vague trace dans les hautes herbes.

A l'arrière-plan cette trace se devine sur la photo, légérement

ascendante vers la gauche, dans la pente herbeuse. L'attention est requise

pour ne pas perdre ces faibles indice.s

Haut

de page

Au-delà des fleurs de Grande

gentiane, emblématiques de l'Aubrac, on aperçoit la voie romaine

décrivant une courbe en direction d'un troupeau de vaches et du Puech-Crémat-Bas,

qui se signale par un bouquet d'arbres.

Le Puech-Crémat-Bas, vu de

près, ancien (ou actuel ?) buron, qui domine la voie romaine et plus

loin le site d'Ad Silanum.

Au premier plan l'une des belles vaches de la robuste race

Aubrac (élevée principalement pour sa viande, un peu pour

son lait), et son veau.

A certains endroits émergent

des blocs de basalte du soubassement de la voie.

Vue générale du site, au nord-est

et au-dessous de Puech-Crémat-Bas, des maigres vestiges de la station-relais

de Ad Silanum. On voit, à gauche, le ruisseau des Fontanilles,

qui coule de la gauche vers la droite, et le long duquel on distingue la clôture

barbelée. Même lorsqu'on est sur le terrain la voie romaine ne

se détache pas bien, là aussi, sur l'herbe environnante : on

devine sa trace au premier plan et, au-delà de la clôture qui

longe le ruisseau, sous l'aspect d'un trait oblique qui monte sur la hauteur

de la rive gauche du ruisseau.

|

La

table de Peutinger est la copie médiévale d'une ancienne

carte romaine (dressée au début du IIIe siècle et

à la fin du IVe), copie découverte en 1494 à Worms

en Allemagne occidentale, et ayant appartenu à un humaniste allemand,

Konrad Peutinger. C'est une carte routière très schématique de l'Empire romain, ainsi que du Proche-Orient et de l'Inde, se présentant sous la forme d'une bande de parchemin de 6,80 m sur 0,34 m. Y figurent les routes principales, sous forme de lignes droites ou brisées (avec mention des distances), les villes, les stations-relais, mais aussi les forêts, les montagnes, les fleuves, et les mers. Elle contient des erreurs de copie. |

Au milieu de cet extrait de

la table de Peutinger figure le nom "Ad silanum", en

tant que station-relais sur la voie qui va de "Segodum" (nom tronqué,

pour Segodunum, Rodez) à Anderitum (Javols), située à

XVIIII lieues gauloises (égales à 2222 m) de la première,

soit en gros 54 km, ce qui est proche de la réalité, et XVIII

de la seconde, soit 40 km, ce qui est supérieur à la réalité

(erreur de copie ?). A noter aussi la ville thermale Aquis Calidis (Vichy)

et la voie qui, passant par Condatomago (Millau) va de Segodunum à

Cesserone (St-Thibéry, près d'Agde, sur la via Domitia, qui

longe la Méditerranée).

Les archéologues ont longtemps débattu de la question

de savoir où se situait cette station assez importante pour être

mentionnée sur la table de Peutinger. Dès 1866 a été

émise l'hypothèse que les maigres vestiges gallo-romains qu'on

trouve en plein Aubrac, au pied du Puech de Crémat-Bas, sur la rive

droite du ruisseau des Fontanilles, étaient ceux de Ad Silanum (dont

une des étymologies proposées est celle-ci : les mots latins

ad : près de, et silanus : eaux vives, source). Etayée

plus tard par (entre autres) des notions de distance, cette hypothèse

est maintenant considérée comme étant très probablement

la bonne

|

Sur cette carte des

provinces romaines établie au XVIIe ou XVIIIe siècle (peut-être

inspirée par la carte de Peutinger), Ad Silanum figure aussi

sur la voie romaine entre Segodunum (Rodez), capitale du pays des "Rutheni",

et Anderitum (Javols), capitale du pays des "Gabali". Mais entre ces deux villes c'est la seule localité signalée, ce qui plaide en faveur de son importance. |

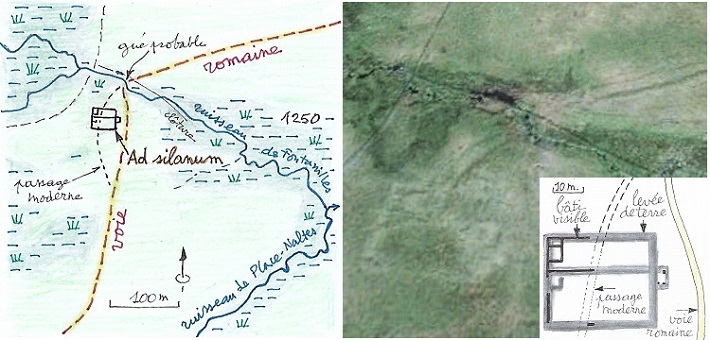

Carte localisant les vestiges du bâtiment

appelé Ad silanum ; une vue aérienne (Google earth)

de ces vestiges ; et un schéma figurant son plan, avec indication

du bâti encore visible (extrait du document Pdf consacré dans

son site à la voie romaine de l'Aubrac par le club "Archéologie

et Patrimoine de la Maison des Jeunes et de la Culture" de Rodez : cliquer

ici).

VOIR AUSSI dans la revue Patrimoni, n° 91; Mars-Avril 2021,

un article de Charlène Routaboul intitulé L'habitat rural

en Aveyron durnt l'antiquité : Ier siècle avant J-C au Ve suècle

après J-C, pages 10 et 11.

Vue vers le sud : le ruisseau de

Fontanilles, un peu en amont du gué (qui se résume aujourd'hui

à deux ou trois blocs rocheux) par lequel la voie romaine le franchissait.

A gauche la clôture de barbelés qu'une baïonette permet

de franchir facilement.

Les vestiges de Ad Silanum se résument

presque à ces tas de cailloux. Au loin : le hameau de Montorzier.

Les vestiges incluent cependant la base

d'un mur, bien visible sur deux ou trois mètres de long, construit

de deux à trois rangées de moellons de basalte et de granit.

Ces vestiges ont été fouillés. La station

comportait deux bâtiments : l'un sur la rive gauche du ruisseau, l'autre

sur la rive droite, plus grand (36 m sur 30) dont l'emplacement est actuellement

traversé par le chemin. Les fouilles ont révélé

la présence de monnaies, de fragments de poteries (en faveur d'une

date approximative : du Ier au IVe siècle), de tuiles (tegulae

en latin), ainsi que de cendres et de charbon (la station a peut-être

été incendiée lors des invasions barbares).

Elle était peut-être une "mansio"

(comme à Mancioux, village au sud de la Haute-Garonne), c'est-à-dire

une auberge où on pouvait manger, coucher, garer ou réparer

son attelage. Il y en avait tous les 30 à 50 km le long des voies romaines.

Il n'est pas exclu cependant qu'il se soit agi d'une simple "mutatio",

relais où on pouvait changer de monture et faire une pause, au milieu

d'une étape (il y en avait souvent trois entre deux mansiones ;

il y avait aussi des auberges : "tabernae", ou "cauponae"

de moindre standing ).

Pour en savoir plus

sur la station-relais Ad Silanum consulter sur le web :

- un

document pdf téléchargeable dans le site du Club Archéologie

et Patrimoine de la MJC de Rodez (cliquer

ici) ;

- la page du site Aurelle-Verlac consacrée à

Ad Silanum (cliquer

ici) ,

- dans Wikipedia l'article Ad Silanum (cliquer

ici).

A environ 3 km à l'est de Ad Silanum se situe le

lac de Saint-Andéol qui a constitué dans le passé,

avec le promontoire qui le domine à l'est (Mons Helarius), un lieu

de culte peut-être associé à la station-relais.

Sur cette photo du lac, prise vers l'est, on voit à l'arrière-plan

la zone du plateau où se situe Ad Silanum.

Le GR65A, variante

non balisée du GR65 (sentier vers St-Jacques-de-Compostelle), passe

par les deux sites et plus à l'ouest emprunte la voie romaine.

Sur le promontoire qui, à l'est, domine le lac (Mons

Helanus) avait été installé un temple (fanum)

gallo-romain dont les maigres vestiges ont été fouillés.

Des cérémonies religieuses (avec des rites païens,

en particulier des offrandes jetées dans le lac) s'y sont déroulées

jusqu'au XIXe siècle. Au Moyen-âge le lieu a été

christianisé par la construction d'une église, au nord-est du

lac, en l'honneur de Saint-Hilaire.

Ce promontoire est un entablement d'origine volcanique :

il y a 6 à 8 millions d'années (fin du Miocène) des coulées

de lave basaltique montées par des fissures ont partiellemenrt

recouvert (sur jusqu'à 300 m. d'épaisseur) les terrains granitiques

et métamorphiques (un peu exhaussés par le contre-coup de la

surrection des Alpes) de l'ancienne chaîne de montagne hercynienne réduite

par l'érosion à l'état de pénéplaine. L'ensemble

a subi à l'ère quaternaire, jusque vers -12000 ans, une érosion

par une calotte de glace de 200 m. d'épaisseur, et par les glaciers

auxquels elle donnait naissance, érosion dont témoignent des

blocs erratiques et des lacs de surcreusement, dont le plus important est

celui de St-Andéol.

Haut

de page

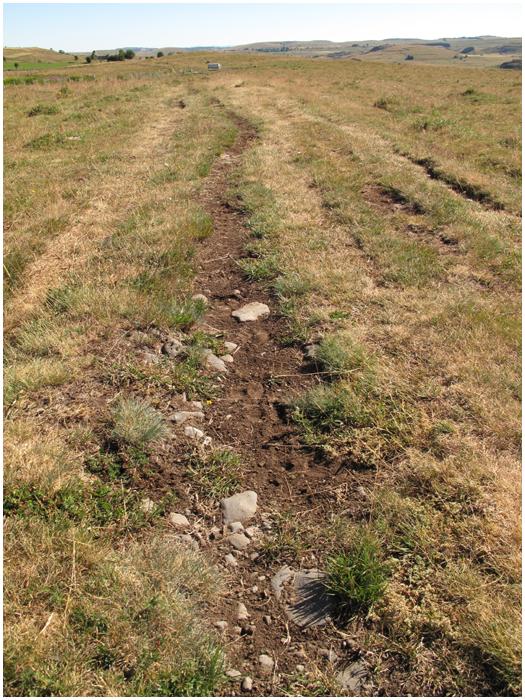

La voie romaine au nord-ouest du site

de Ad Silanum. C'était l'ancien tracé du GR 65 : il n'en 'est

plus que la variante 65 A, peu ou plus balisée, qui, venant

de Rieutort-d'Aubrac et du lac d'Andéol, suit vers le sud-ouest la

voie romaine jusqu'à la route de Montorzier.

Ici (au deuxième plan, en haut

à gauche de l'image, à l'aplomb du hameau de Montorzier qu'on

voit au loin) la voie a été aménagée sur une levée

de terre, 1 à 2 m. au-dessus des terrains environnants.

Une passe pour permettre aux randonneurs

de franchir la clôture, ici à l'endroit où la voie (sa

trace est visible au milieu de l'image) vient confondre son tracé avec

celui d'une piste qui depuis Montorzier mène, 1 km plus loin,

en longeant une étroite forêt, à la route D 52 de Saint-Germain-du-Teil

à Nasbinals (route qui plus à l'est passe à proximité

du lac de Saint-Andéol et par le col de Bonnecombe).

Haut

de page

Peu après le chemin se dédouble

: la voie romaine (à gauche) longe la piste (à

droite) jusqu'à la route D 52.

La voie passe là à proximité

du lac de Souveyrols.

Lorsque la piste s'embranche sur la route

D 52, dans un virage, le tracé de la voie romaine va se se confondre

avec cette route sur un peu plus de 1 km, à partir de la cote 1233

de la carte IGN jusqu'à la cote 1218 où elle s'en détache

vers la droite (à hauteur du bois qu'on

voit au fond) pour la cotoyer ensuite sur environ 300 m.

Elle s'en éloigne ensuite, sur un

petit plateau basaltique, en direction (nord-est) de la ferme Le Déroc

(qu'on voit au loin). Il est probable que ces traces de chemin sont bien celles

de la voie romaine.

Haut

de page

Carte du probable tracé de la voie romaine dans la

traversée du petit plateau basaltique qui domine la large vallée

de la rivière Le Bès et d'où s'élance la cascade

du Déroc. La voie romaine passait sur un gué, semble-t-il,

le ruisseau issu du lac des Salhiens (qui est 1km au sud-ouest), une

vingtaine de mètres en amont de la cascade. Plus loin son tracé

se confond avec le chemin de la ferme du Déroc, mais il est difficile

de localiser sa descente sur la plaine, où la route qui rejoint la

D900 au pont de Marchastel la recouvre..

Vue, vers le nord, sur la falaise

bordant le petit plateau basaltique d'où s'élance la cascade

du Déroc (dont on voit le point de départ à gauche),

et sur la plaine qu'elle domine, où se déploient, dans une zone

marécageuse, les multiples méandres de La Gambaïse, rivière

qui, plus au nord, se jette dans la rivière Le Bès.

La voie romaine passait, sauf erreur, à une vingtaine

de mètres à gauche de la cascade.

Dans cette zone existait un site gallo-romain.

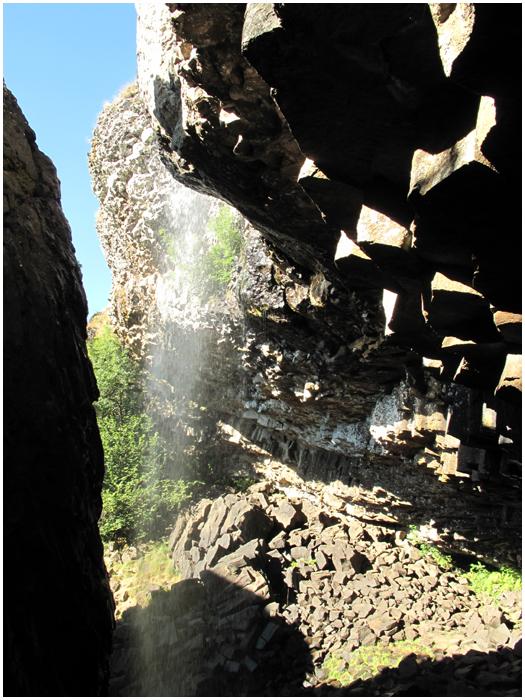

La cascade du Déroc, à un

endroit où la falaise forme un surplomb, partiellement effondré.

Sa hauteur : 33 m..

Sous le surplomb les orgues basaltiques

sont impressionnantes.

Ces blocs rocheux correspondent probablement

au gué sur lequel la voie romaine traversait, une vingtaine

de mètres en amont de la cascade, le ruisseau issu du lac des Salhiens.

Après le gué, alignement,

sur une vingtaine de mètres, de blocs de basalte dont on peut penser

qu'ils faisaient partie de l'armature de la chaussée de la voie romaine.

Ce chemin est sans doute la voie romaine, à l'endroit où

ayant traversé le petit plateau basaltique d'où se jette la

cascade, et après être passé près de la ferme

"le Déroc" (qu'on voit au loin), elle commence à

descendre dans la plaine où s'étalent les méandres des

rivières La Gambaïse et Le Bès.

Haut

de page

La

voie romaine franchissait sur ce pont, dit de Marchastel, la rivière

Le Bès qui serpente sur le haut plateau de l'Aubrac, dans un

large vallon, avant de descendre au nord dans des gorges vers la Truyère,

affluent du Lot. Ce pont est réputé

être un "pont romain" : en fait

la voie romaine franchissait peut-être la rivière par un gué

localisé quelques centaines de mètres au nord.

C'est actuellement la route D 900

qui la franchit ici sur ce pont, à 1,3 km à l'ouest de Marchastel.

La petite route qui recouvre la voie romaine après la cascade du Déroc

s'y branche, une centaine de mètres avant le pont, sur la rive gauche

(voir la photo suivante).

Le pont de Marchastel, sur

le Bès, vu du sommet du Puech del Pont. La rivière coule

de la gauche vers la droite. La cascade du Déroc se situe dans une

partie boisée juste au-dessous des forêts de la ligne d'horizon,

au milieu de l'image.

Liste

des pages de PHOTOS

Haut

de page

Page

d'accueil

Page de photos mise à jour le 15 mars 2021