![]()

Photos : page

de photos 4-3

La

nappe de charriage de Gavarnie dans les vallées des Nestes

Des

photos de cette page ont été prises par Philippe Villette à

l'automne 2017. Il a aimablement autorisé l'auteur du site à

les reproduire ici. Elles sont également

visibles dans son site (www.

montagne-pyrenees.info) et dans le site www.scoop.it/t/vallee-d-aure

, où il apporte tous les jours

de multibles informations sur la vallée d'Aure.

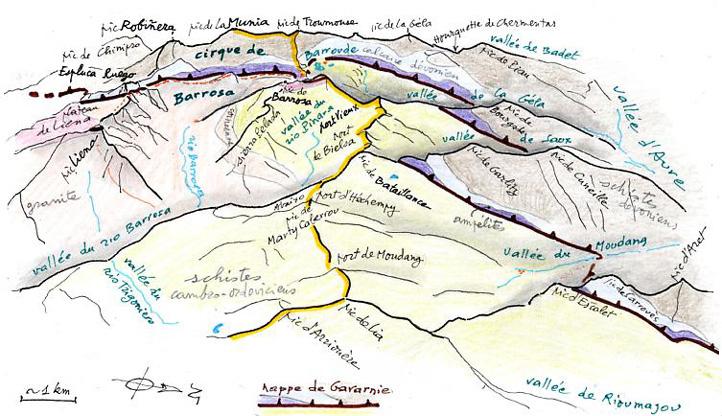

CARTE géologique, avec une

COUPE explicative (trés simplifiées), centrées sur le

front de la nappe de charriage de Gavarnie recoupant les vallées

des Nestes de La Géla, de Saux et de Moudang et les chaînons

de direction sud-nord qui les séparent.

Alors que plus au sud le plan de chevauchement de

la nappe sur le "socle" est horizontal, ou même plonge vers

le sud (au niveau de la vallée de Chisagües), il plonge ici

vers le nord : d'où cet aspect en chevrons sur la carte,

qui se voit bien sur le terrain parce qu'il est souligné par le calcaire

dévonien clair (appelé "la dalle" par les géologues)

et par des lambeaux d'ampélites noirâtres.

La "racine" de la nappe de charriage se

situe à peu prés au niveau de la vallée d'Aure (voir

plus loin la géologie de cette vallée).

Vue idéale (qui est aussi une carte

géologique), prise de l'est-sud-est, sur la nappe de charriage de

Gavarnie dans la région des Nestes (à droite) et du cirque

de Barrosa (à gauche). On voit que le plan de chevauchement plonge

vers le bas au nord, dans les vallées des Nestes, et au sud dans la

région du plateau de Liena, et qu'il est horizontal dans le cirque

de Barrosa.

Haut

de page

Depuis les abords du sommet du pic

de Bataillence (ou Bataillance), vue vers le nord sur le port de Bataillence,

en bas de l'image, et sur l'arête sud du pic de Garlitz (qui

se cache derrière son avant-sommet), entre la vallée de la Neste

de Saux à gauche et celle de la Neste de Moudang à

droite (pour en savoir plus sur la vallée du Moudang consulter le

site de Jean

Prugent, n° 17 dans la liste des liens).

Il s'agit là du front de la nappe de charriage

de Gavarnie (voir la page consacrée à la nappe

de charriage), avec la même séquence que dans le cirque

de Barrosa (voir un schéma

de la structure géologique du cirque de Barrosa).,

c'est-à-dire de bas en haut :

- ampélites noirâtres du Silurien, qui

forment un sommet secondaire sans nom (2549 m.) ;

- calcaire clair du Dévonien inférieur

(dit "calcaire de la Dalle", qui forme la proue du pic de Pène

Abeillère et dont l'assise plonge des deux côtés vers

le fond des deux vallées, de Saux à gauche et de Moudang à

droite) ;

- et schistes (ou "pélites schisteuses",

avec intercalations de calcaire, de la "formation de Bouneu") du

Dévonien moyen.

Au dessous et au premier plan, des schistes cambro-ordoviciens

du "socle", dont est constitué le pic de Bataillence. De

loin ils ressemblent aux ampélites et, en l'absence de calcaire crétacé

ou de grès rouge en couverture du "socle", le plan de chevauchement

est difficile à repérer de façon

précise (il passe approximativement par le port de Bataillance).

Photo prise de l'arête nord du

pic de Bataillance. On y retrouve à gauche l'arête qui va

du port de Bataillance au pic de Garlitz. A droite : le lac d'Héchempy

et la vallée du Moudang. En raison de son pendage vers le nord,

l'assise de calcaire de la Dalle qui plonge dans la vallée depuis la

Pène Abeillère à gauche, de même qu'à droite

dans le flanc occidental de celle-ci. (photo Philippe Villette)

Le lac d'Héchempy, vu ici de plus près,

orne un replat (sans doute d'origine glaciaire) qui se situe à hauteur

du plan de chevauchement de la nappe de charriage de Gavarnie. Ce replat domine

la haute vallée du Moudang face à son versant occidental où

la barre de calcaire se dédouble dans la face sud-ouest du pic de

Sarrouès, en avant du pic d'Aret. (photo

Philippe Villette)

Haut

de page

Depuis l'arête nord (schistes du Cambro-Ordovicien,)

du pic de Bataillance, vue de nouveau sur le lac d'Héchempy

à une autre époque de l'année (22 août 2004), en

amont d'un verrou glaciaire. Au fond de la vallée du Moudang on aperçoit,

sur un replat, les granges du Moudang.

Cairn du sommet du pic de Bataillance, fait d'un empilement de

plaques de schiste. Vue vers le sud-ouest : au premier plan, la crête

de la sierra Pelada qui monte jusqu'au pic Barrosa à droite

; à l'arrière-plan, la crête du cirque de Barrosa,

du col d'Espluca Ruego à gauche au pic de La Munia à

droite (qui émerge au-dessus du pic Barrosa).

. Du même cairn vue vers le sud-est : au deuxième

plan, le pic de Marty Caberrou (note1)

(2677 m.), ou pico Salcorz pour les espagnols, et ses schistes luisants ;

au troisième plan : les Punta Suelsa (à gauche)

et Fulsa ; tout au fond : le massif du Cotiella.

Sommet du pic Marty Caberrou (2677 m.). Vue vers l'ouest

sur trois plans : la sierra Pelada et le pic Barrosa ; la crête

du cirque de Barrosa, de la punta d'Espluca Ruego à gauche au

pic de Troumouse, en passant par les pics de Robiñera

et de La Munia ; et au loin le massif du Mont-Perdu.

Au premier plan et formant le cairn, les schistes

très délités dits "schistes sombres", ou "schistes

noirs", datés du Cambro-ordovicien (et peut-être du Silurien),

appartenant au "socle". On distingue la surface de chevauchement

de la nappe de Gavarnie dans le cirque de Barrosa.

Toujours du sommet du pic Marty Caberrou, vue au téléobjectif,

par delà la sierra Pelada et la vallée du rio Barrosa, sur la

partie sud du cirque de Barrosa, de la punta d'Espluca Ruego

au pic Robiñera. On distingue plus nettement le plan de chevauchement

de la nappe de Gavarnie entre le col d'Espluca Ruego et le grand pierrier

au pied du Robiñera.

A l'arrière-plan : le massif du Mont-Perdu.

A noter un détail : l'avancée du sommet du gros

éperon (à gauche, au niveau de ce plan) vers la centre du cirque,

ce qu'on voit mal du cirque lui-même.

Haut

de page

Au sud le regard plonge, à gauche, sur les installations

minières de l'Hôpital de Parzan où vient mourir la

sierra Pelada (à droite). Sur la rive droite de la vallée

de Barrosa se déploie la longue arête nord-est du pic Liena

(en haut à droite). Juste au sud de sa partie haute se situent les

mines du versant est du pic, les mines Luisa, à l'apomb, à

peu près, du pic La Mota.

A l'arrière-plan : les Parets de Pinède.

Haut

de page

PHOTO prise des abords du port d'Héchempy.

Au premier plan, le socle d'un des pylônes du

câble aérien transfrontalier qui transportait le minerai

de plomb argentifère de l'Hôpital de Parzan en Espagne au Pont

du Moudang en France. Le pylône lui-même a sans doute été

abattu par la neige.

La photo montre le flanc est (versant Moudang) du massif

du pic Garlitz , où on voit la bande de calcaire dévonien

clair descendre vers le fond de la vallée à partir du pic

de Pène Abeillère, au-dessus de celle d'ampélite

noirâtre (le port de Bataillence est à gauche, au pied du sommet

de celle-ci.)

Entre la station d'angle, à

hauteur des granges de Moudang, et le port d'Héchempy, il reste quelques

pylônes debout, dont celui-ci, au bord du sentier qui monte des granges

au lac d'Héchempy, à 2100 m. d'altitude.

A l'arrière-plan : le flanc oriental de la vallée

de Moudang, sous les pics de Sarrouès à gauche et de

l'Escalet à droite.

(Remerciements à l'auteur de la photo, Gilles Athier,

pour avoir autorisé sa reproduction ; son blog [curiositespyrenees.blogspot.fr]

contient de nombreuses autres belles photos des mines de Liena et du cirque

de Barrosa, ainsi que d'autres curiosités ou mines des Pyrénées).

(Pour cannaître en détail

le câble transpyrénéen dans la vallée du Moudang

; consulter dans la site

de Jean Prugent la partie qui lui est consacrée).

PHOTO prise du port d'Héchempy,

ou port de Salcorz (plus précisément de la tranchée dans

laquelle le câble aérien franchissait la crête, 250 mètres

environ à l'ouest du col), montrant le massif des pics de Sarrouès

et (en arrière de celui-ci) d'Aret, qui forme le flanc est

de la vallée du Moudang. Au fond de la vallée on devine

les granges du Moudang sur leur pâturage.

Sur cette photo se voit nettement

le front de la nappe de charriage, souligné par des bandes

de calcaire dévonien clair plongeant au nord vers le fond de la

vallée.

PHOTO prise au téléobjectif,

du sommet du pic de La Munia, sur ce même flanc est de la vallée

du Moudang. Le pic d'Aret (2939 m.) est presque au milieu de l'image.

Le pic de Sarrouès (2826 m.) est à droite : on voit bien

dans son versant sud-ouest les couches de calcaire du Dévonien inférieur

(dit "calcaire de La dalle") alternant avec des couches de schistes

et inclinées vers le fond de la vallée du Moudang.

Dans l'angle inférieur gauche on voit l'arête

sud du pic de Garlitz (marron clair), et son épaulement, le pic

de Pène Abeillère (2611 m.), constitué, de

l'autre côté de la vallée du Moudang, par ce même

calcaire dévonien. (photo André Gomez).

PHOTO prise du col de Baricave. Vue vers l'ouest sur

le versant est du pic de Sarrouès dans lequel on retrouve la

même disposition : ampélite en bas (dont la couche s'interrompt

ici en allant vers le nord, à droite), calcaire dévonien (couche

épaisse au-dessus du col à gauche), schistes de la "formation

de Bouneu" en haut (photo.Philippe Villette)

Haut

de page

La vallée de Saux dans sa partie moyenne, dont

le replat (au-dessus du tunnel Aragnouet-Bielsa) est dominé par la

retombée, dans son flanc occidental, des deux barres, calcaire claire

et ampélitique noire. (photo Philippe Villette)

Dans la partie haute de la vallée de Saux, se

retrouve, dans son flanc occidental, comme dans la vallée du Moudang,

la même succession : pic Garlitz schisteux, Pène Abeillère

calcaire, couche d'ampélite noire (les cônes d'éboulis

sont issus de la barre calcaire) et soubassement de schistes ardoisiers

ou bleus cambro-ordoviciens. Le plan de chevauchement de la nappe de charriage

de Gavarnie, à la base de la couche d'ampélite n'est pas nettement

repérable. (photo Philippe Villette)

Tout en haut de la vallée de Saux, du sentier

du port de Bataillance (à droite), vue sur, de gauche à

droite, le pic Garlitz (ou son avant-sommet), le Pène Abeillère

blanc, et le pic sans-nom noir.

Contraste entre le Pène Abeillère

blanc et la couche sous-jacente d'ampélite noire. (photo

Philippe Villette)

Vue vers l'est, des bords d'un laquet

de la partie haute de la vallée de Saux, sur le sommet sans nom (2549

m.) qui se situe entre le Pène Abeillère (dont l'éperon

est visible à gauche) et le port de Bataillance. Il est entièrement

constitué d'ampélite. Le laquet se situe, comme le lac d'Héchempy,

à peu près à hauteur du plan de chevauchement (masqué

par les éboulis) de la nappe de Gavrnie sur lequel repose ce sommet

secondaire. (photo Philippe Villette)

Photo prise le 8 juin 2005 près du port d'Héchempy,

versant Aragon. Identification de l'oiseau : incertaine pour l'auteur du site

; peut-être un Tarier pâtre femelle.

Haut

de page

*

Géologie de la vallée d'Aure

Cette carte géologique simplifiée

(et dont les couleurs se rapprochent des couleurs conventionnelles) situe

la région de la vallée des Nestes (en bas à gauche) dans

la région plus large de la vallée d'Aure et de celle du Louron,

et dans la structure des Pyrénées (voir dans l'image suivante

une coupe géologique qui peut servir de légende à cette

carte).

Coupe géologique

schématique du versant nord des Pyrénées centrales au

méridien approximatif de la rive droite de la vallée d'Aure.

A propos de la Faille

Nord-Pyrénéenne (F.N.P.), qui fait la limite entre les plaques

ibérique et européenne : sa localisation précise

ne fait pas l'unanimité, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une faille

unique mais d'une "famille" de failles ; on la situe :

- soit, comme ici dans la carte et la coupe, au contact

entre l'écaille des calcaires du

Crétacé supérieur (en vert) et, au nord, la Zone Interne

Métamorphique (rayures);

- soit au contact (discordant) entre ces calcaires du Crétacé

supérieur et, au sud, les grès rouges du Permo-Trias (en rouge)

qui constituent la couverture des terrains paléozoïques de la

haute chaîne axiale primaire.

(Pour voir une CARTE interactive des vallées

d'Aure et du Louron aller dans une des pages du site

du Pays des Nestes.)

Haut

de page

*

Géologie de la

région des lacs de Miares

Montage de photos de la région

des LACS DE MIARES (ou Miarès ?), associées à

une carte géologique et à des calques interprétatifs.

La nappe de Gavarnie s'étend vers l'est à

peu près jusqu'au méridien de Luchon (et même peut-être

jusqu'à la vallée d'Artiga de Lin). Sa limite méridionale

de chevauchement se repère en particulier dans cette région

de lacs de Miares (plus d'un km à l'est du cirque de Barrosa, à

peu près sur le méridien du col d'Azet) où on trouve

sur l'arête sud du pic de Sarrouyes, dite "crête de Bassiouente",

une configuration géologique comparable à celle du port de Barroude.

La photo

1 montre cette crête

vue de l'est : on y voit à droite (nord) la nappe de Gavarnie faite

de terrains paléozoïques, dévoniens inférieurs

en haut (principement des calcaires rubanés sombres), siluriens à

sa base (ampélites), et à gauche (sud) le "socle"

constitué de roches cambro-ordoviciennes (schistes au sens large)

sous une couverture discontinue faite de roches rouges du Permo-Trias

(conglomérat) et de calcaire blanc ou jaunâtre du Crétacé

supérieur.

Les photos 2 et 3 montrent la partie sud de

cette couverture, vue de l'est sur la photo 2, du nord sur la photo 3 où

on la voit au premier plan et au deuxième plan sous la forme d'une

bande oblique de calcaire blanc à droite d'une masse de roche sombre

rougeâtre silurienne (ampélite).

La photo 4 montre, vu du sud,

au deuxième plan l'épaulement de l'arête sud du pic Srrouyes,

taillé dans le calcaire sombre du dévonien inférieur,

et au premier plan le calcaire clair du Crétacé supérieur

juste au sud du chevauchement.

La photo 5 montre un banc de grès rouge, sous

la forme d'un conglomérat du Permo-Trias au-dessus des schistes cambro-ordoviciens

et au-dessous du calcaire crétacé.

Liste

des pages de PHOTOS

Haut

de page

Page

d'accueil

NOTES

1. C'est le nom qui lui est donné sur la carte IGN. Selon Emile Belloc (dans son livre De la vallée d'Aure à Gavarnie par le Nord de l'Espagne, édité en 1902, en note à la page 20) le nom qui convient serait celui d'un certain Martin Cabero. Cabero signifie en espagnol faiseur de manches d'outils. Donc Martin et pas Marty, et Cabero et non Caberrou, qui vient de ce que sur le versant français on transforme le son o en son ou. Pour certains cabero voudrait dire petite tête d'ours (?).

Page de photos mise à jour le 3 juillet 2020