![]() Géologie

Géologie

Des

plis dans le massif du Mont-Perdu.

Comme le montrent les photos ci-dessous

l'armature du massif calcaire Tres Serols - Mont-Perdu est constituée

d'un empilement de plis couchés.

(Pour comprendre la mise

en place de ces plis, voir

- les pages

consacrées à la formation

des Pyrénées,

- et

aussi celle consacrée à la nappe

de charriage,

- et

une contenant des coupes géologiques

nord-sud de la région Munia-Mont-Perdu).

Au Crétacé supérieur (- 100 à

- 65 millions d'années [Ma]) et au début de l'ère Tertiaire,

à l'emplacement des futures Pyrénées, des sédiments

calcaires se sont déposés dans la mer continentale peu profonde

qui recouvrait à cette époque l'ancienne chaîne de montagne

hercynienne réduite par l'érosion à l'état de

pénéplaine.

Les Pyrénées se sont formées par empilement

de chevauchements. Ces calcaires se sont retrouvés dans la partie

frontale, plissée, de ces chevauchements. L'empilement de ces plis

calcaires a suffisamment résisté à l'érosion pour

former encore maintenant, au sud de la chaîne axiale primaire, le massif

du Mont-Perdu qui culmine a plus de 3000 m d'altitude, presque aussi haut

que la chaîne axiale.

|

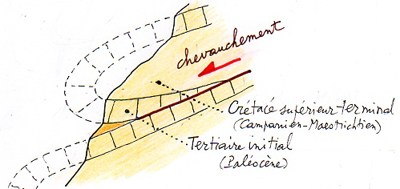

Le plissement du front des chevauchements explique (schéma ci-contre) que, dans le massif, des calcaires relativement anciens (datant par exemple du Crétacé supérieur terminal, soit environ de 80 à 65 Ma) puissent reposer, anormalement (on parle d'inversion), sur des calcaires plus récents (du Tertiaire initial, soit environ de 65 à 55 Ma). |

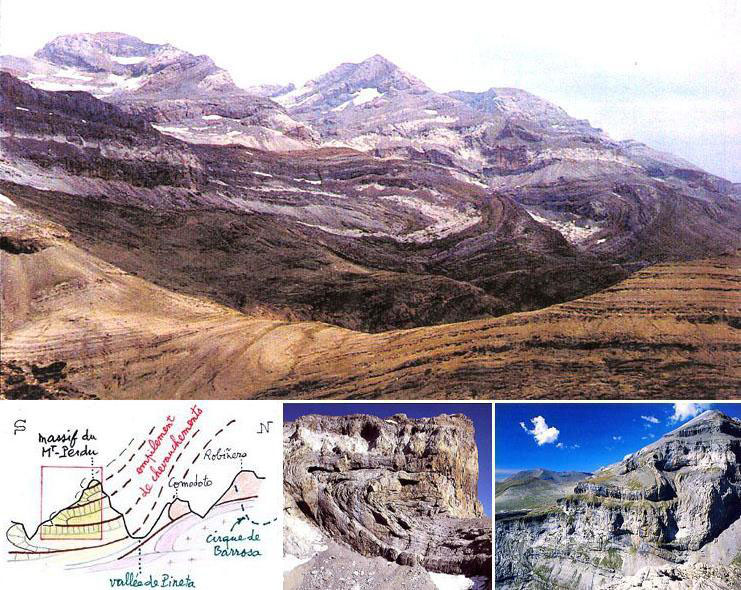

EN HAUT

: vue sur le versant sud du massif Tres Serols - Mont-Perdu, prise

des abords du col de Millaris qu'on voit au premier plan ; de gauche à

droite, les trois sommets : Mont-Perdu, Soum de Ramond, Punta de las Olas.

(voir d'autres photos montrant ces mêmes plis

ci-dessous)

(photo extraite d'un CD-ROM réalisé

par M. Michel Clin pour guider la lecture du livre Tres Serols - Mont-Perdu,

avec son aimable autorisation)

EN BAS :

- à gauche : schéma

trés simplifié expliquant l'empilement des plis dans le

massif du Mont-Perdu, plus précisément des fronts (pliés)

des chevauchements dont l'empilement forme les Pyrénées (pour

une appréciation plus précise et plus exacte du phénomène,

voir les figures des pages consacrées à la formation

des Pyrénées);

- au milieu : le célèbre pli

couché de la face est du Cylindre du Marboré ;

- à droite : deux plis couchés

superposés, visibles dans la face est de la Punta de Las Olas (note

1).

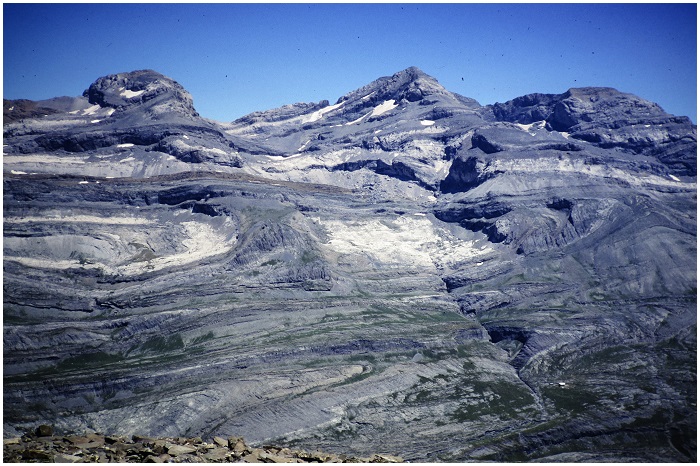

AUTRES IMAGES des plis du versant sud du massif du Mont-Perdu :

En haut : les Tres

Serols (ou Tres sorores, ou Tres hermanas), de gauche à droite

: Cylindre du Marboré, Mont-Perdu, Soum de Ramond,

vus de la Punta Tobacor. Dans le coin inférieur droit de l'image,

un point blanc : le refuge de Gaulis.

Depuis les dalles

de calcaire du pico del Descargador (ou Tozal de la Plana) vue sur le versant

sud-ouest du Mont-Perdu et du Soum de Ramond, ainsi que sur

la Tour de Gaulis (ou Morron de Arrablo) qui émerge derrière

l'arête sud-ouest du Mont-Perdu dite "les échelles".

Depuis le sentier

qui va du col de Niscle au refuge de Gaulis vue sur un pli illuminé

par un rayon de soleil.

Vue élargie des mêmes plis.

(photo de Céline Bonnal, qui fait

vivre un site centré sur le pastoralisme, mais contenant des liens

pour de nombreux documents concernant les Pyrénées : www.agnouede.fr,

et qui a aimablement autorisé l'insertion de cette photo).

Depuis la faja de

Pelay dans la vallée d'Ordesa, vue l'arête sud-ouest du Mont-Perdu

(à gauche), dite "Les échelles", et sur le Soum

de Ramond.

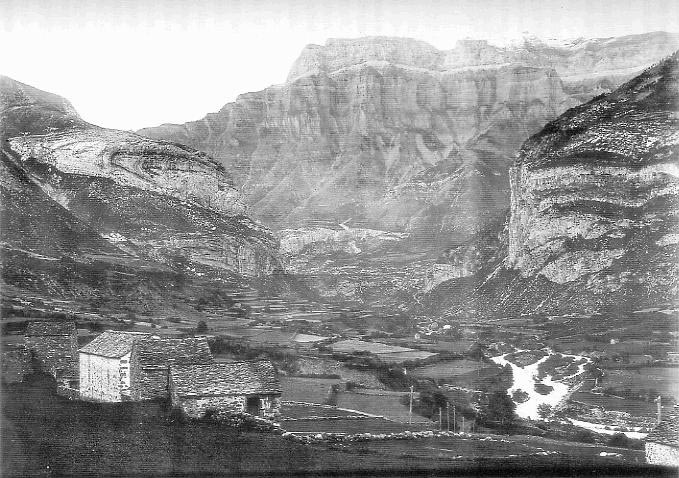

Photo

de Lucien Briet, prise de Torla vers l'amont

de la vallée du rio Ara. Au fond, les falaises de Mondarruego (Coll.

Briet, Chateau fort et Musée pyrénéen, Lourdes).

A droite, la falaise de la Peña Duascaro qui cache l'entrée

de la vallée d'Ordesa.

A gauche, lui faisant face, la Peña Lomenas dans laquelle

l'érosion a mis en évidence le même magnifique et célèbre

pli qui domine le village.

Ce même

pli vu de Torla. A droite, les falaises du Mondaruego éclairées

par le soleil couchant.

PANORAMA

pris de la Punta Tobacor :

Ce panorama figure dans le site "Panoramas

de Pyrénées" (adresse : http://www.pyrenees360.fr)

avec de multiples autres grands panoramas pris de nombreux sommets des Pyrénées.

On y voit très bien les nombreux plis du versant méridional

du massif du Mont-perdu ; cliquer sur la vignette ci-dessous

pour ouvrir la page de ce site contenant un lien

pour ce panorama.

Dans la région du cirque

de Barrosa, des plis sont également visibles dans les terrains

primaires de la nappe de charriage : voir une page

spéciale consacrée aux déformations liées

au charriage.

*

|

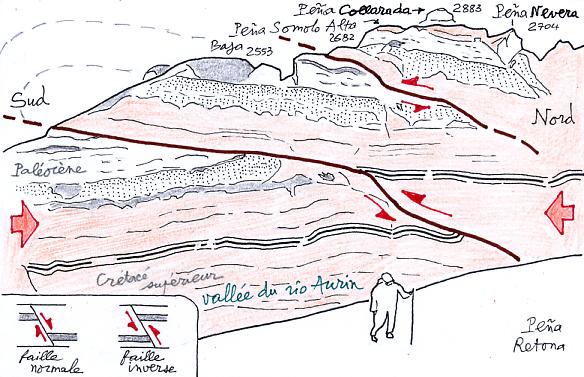

La

PHOTO ci-dessus (avec, ci-contre, un schéma interprétatif)

a été prise non dans le massif du Mont-Perdu, mais dans

la sierra Telera, donc toujours dans la sierra marginale intérieure,

calcaire, mais plus à l'ouest. Depuis le flanc ouest de la Peña

Retona, elle montre le flanc est des Penãs Nevera et Somolo,

sur la rive droite du rio Aurin (qui se jette plus au sud dans le rio

Gallego), juste à l'est de la Peña Collarada. On y voit deux failles inverses (voir le petit schéma dans le coin inférieur gauche du schéma interprétatif) qui sont des plans de chevauchement liés au fait que ce massif calcaire (fin du Crétacé à la base, surmonté du calcaire compact du Paléocène dans lequel sont taillées des falaises) a subi, lors de la surrection des Pyrénées, une compression dans la direction nord-sud qui a fait se chevaucher trois nappes de charriage (flèches rouges). Au front d'un chevauchement un pli se combine avec la faille par laquelle ce chevauchement glisse sur son substratum : on parle de "pli-faille". Mais il arrive que la partie "pli" ait disparu du fait de l'érosion, et on ne voit que la faille. |

|

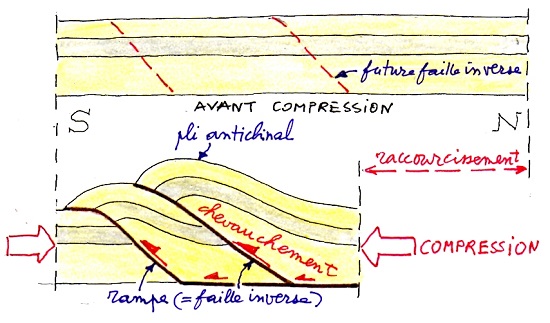

La PHOTO ci-dessus montre

un pli anticlinal (qui est aussi un pli-faille) dans le calcaire

dévonien supérieur du versant occidental de la vallée

d'Aspe entre Etsaut et Urdos, à hauteur du fort du Portalet

(proche du chemin de la Mature). Le SCHEMA ci-contre, très simplifié, vise à expliquer ce processus de chevauchement, qui peut se produire à toutes les époques, lors de la surrection des montagnes par collision continentale (en particulier celle des Pyrénées), et à toutes les échelles. |

*

Il est difficile de parler

du massif du Mont-Perdu sans évoquer le cirque de Gavarnie.

Cette image est la reproduction d'une peinture sur toile

(monumentale : 4,60 mètres de large sur 4 mètres de haut), représentant

le cirque de Gavarnie, et décorant, à côté

d'un autre tableau représentant le Mont Blanc, le grand escalier du

musée de minéralogie de l'Ecole des mines de Paris, peinture

réalisée d'aprés nature en 1855 par le peintre paysager

(un savoyard) Claude Hugard de la Tour. Il en existe une autre version

au Musée de Bagnères-de-Bigorre, dont on peut voir la reproduction

dans le livre de Alain Bourneton "Gavarnie Histoire d'un grand site",

éditions Le pas d'oiseau, à la page 106 (L'auteur du présent

site Web remercie M. Jacques Touret, pour lui avoir adressé cette reproduction

photographique, et l'avoir autorisé à l'insérer dans

ce site, et M. Jean-Michel Le Cléac'h pour l'avoir réalisée).

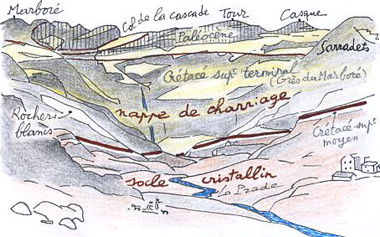

On reconnait (calque interprétatif ci-dessous)

en haut, de gauche à droite, le pic de Marboré, les trois pics

de la cascade, le col de la cascade, la Tour du Marboré, le Casque,

et le pic des Sarradets (qui masque la brêche de Roland).

Au

premier plan, dans le replat lumineux ("La Prade"), et les

pentes qui l'encadrent au premier plan, affleurent des roches cristallines

(ici micaschistes et quartzites) appartenant au socle hercynien, couvert par

une mince assise de calcaire supérieur moyen.

Au

premier plan, dans le replat lumineux ("La Prade"), et les

pentes qui l'encadrent au premier plan, affleurent des roches cristallines

(ici micaschistes et quartzites) appartenant au socle hercynien, couvert par

une mince assise de calcaire supérieur moyen.

Au deuxième plan,

au-dessus du plan de chevauchement qui passe à l'entrée du cirque

(trait gras marron), la base du pic des Sarradets à droite (ouest),

et celle des pics d'Astazou (non visibles) à gauche, encadrant l'entrée

du cirque, sont constituées de calcaire crétacé supérieur

moyen, blanc (penser au passage dit des "Rochers Blancs" sur

l'itinéraire du col d'Astazou) qui appartient, lui, à la nappe

de charriage, chevauchant du nord vers le sud, et plongeante, dite, justement,

"de Gavarnie".

Au troisième plan les grandes falaises

du cirque lui-même, taillées dans ce chevauchement (dit "l'unité

du Mont-Perdu"), sont en "grès du Marboré"

de la fin du Crétacé supérieur (c'est aussi le

cas de pics des Astazou). Il s'agit en fait d'un calcaire, mais d'un calcaire

"grèseux", c'est-à-dire contenant de fins cristaux

de quartz constitutifs du grès, lesquels sont visibles sous l'aspect,

au soleil, de points brillants, et assurent l'adhérence des semelles

vibram même quand la roche est arrosée par des cascades, comme

c'est le cas, en particulier, dans la voie classique du "mur de la cascade",

à la base de la muraille. Sa couleur est l'ocre foncé, presque

rougeâtre : les bergers espagnols l'employaient pour marquer leurs moutons

et cette roche constitue aussi la barre qui ferme le cirque d'Estaubé

dite Tuque Rouye (Mont-Rouge).

Les falaises sommitales du Casque et

de la Tour, et celles de la base des pics de la cascade (dont celle qui domine

le col de la cascade), sont constituées de calcaire massif du début

du Tertiaire (Paléocène). Mais on retrouve du grès

du Marboré au sommet de celui-ci. Cet ensemble trahit la présence

des plis couchés et plongeants, chevauchant du nord vers

le sud, qui sont mieux visibles sur le revers espagnol du cirque.

Page GEOLOGIE Haut

de page

Page d'accueil

NOTES :

1. Cette photo est extraite des excellents livres (en espagnol) , richement illustrés, de Anchel BELMONTE RIBAS :

. Guia geologica del pirineo, édition Editorial Pirineo, 2003 (p. 72 et 84) ;

. El paisaje altoaragones. Una aproximacion desde la geologia, Cuadernos Altoaragoneses de trabajo 26, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputacion de Huesca, 2005 (p. 37).