![]() Chemin

des mines

Chemin

des mines

L'activité minière dans la région du cirque de Barrosa

1. Principaux

SITES

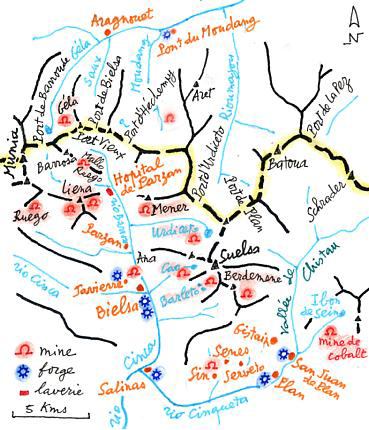

La

carte ci-dessous recense les principaux sites d'une

activité minière et métallurgique

au cours des siècles dans la vallée de Bielsa,

élargie à la vallée

de Chistau (ou de Gistain, c'est-à-dire la vallée du rio

Cinqueta), à la haute vallée d'Aure et au massif de

la Punta Suelsa. Outre ceux de la vallée de Barrosa (voir

la page consacrée aux mines

du pic Liena) il existe les sites suivants.

Outre ceux de la vallée de Barrosa (voir

la page consacrée aux mines

du pic Liena) il existe les sites suivants.

Dans la vallée de Chistau des mines de

cobalt ont été exploitées, aux XVIIIe et XIXe siècles,

dans le vallon du barranco qui descend de l'ibon de Sein, à

la base du pic El Yerri, au-dessus

de San Juan de Plan (voir la page consacrée à l'histoire

du port de Plan, note 7), où Malesherbes,

venu pour les visiter, trouve en 1767 une mine de plomb et une forge

exploitées par des français. Ces mines de cobalt ont été

visitées

en 1878 par Schrader (en 1870

Russell avait également été accueilli à Plan par

des français travaillant aux mines, ).

Dans le massif de la Punta Suelsa la mine

la plus importante a été celle du lac d'Urdiceto. Dans

un extrait de l'annuaire du CAF de 1878 intitulé "De Barèges

à Gavarnie par le val de Moudang, Bielsa, le val de Niscle et Fanlo"

Alphonse Lequeutre écrit : "Au-dessus du lac supérieur

[lac d'Urdiceto] se trouvent la maison du régisseur et les cabanes

des ouvriers [...]. La mine de plomb argentifère, connue à Bielsa

sous le nom de mine d'Ourdissetou, est, paraît-il, fort riche. Quatorze

galeries étaient déjà ouvertes, et un mois avant Henri

[Passet, son guide] y avait trouvé un atelier de dix ouvriers,

tous espagnols de Gistain. [...]

Un chemin muletier tracé pour le service des mines facilite

la montée [vers la brèche

entre les Puntas Fuelsa et Fulsa]

, mais il s'arrête, un peu avant d'arriver à la brèche

devant un chaos de roches striées, les unes rouges les autres vertes"

Cette mine était desservie selon lui par "un

excellent chemin muletier" remontant la vallée du barranco

d'Urdiceto, depuis celle du rio Barrosa jusqu'au Paso de los Caballos.

Sur le versant français des mines de fer

ont été exploitées, peut-être dès l'époque

romaine, au fond de la vallée du Moudang, sur le versant

ouest du pic de l'Escalet, au-dessus de la source ferrugineuse, où

deux galeries avaient été creusées. Au pont du Moudang,

au confluent de la Neste du moudang et de la Neste d'Aure, où Jean

de Malus avait signalé en 1600 une ferrière (laverie de minerai)

en ruine, une forge (voir

la page consacrée

à la carte Roussel, note 7)

a été construite, ou reconstruite, en 1629, par Dame Marguerite

de Montesquieu-Devèze, et mise en fonctionnement en 1663.

Elle était alimentée en minerai de fer par les mines de

la vallée du Moudang,

d'où il était transporté tous les jours par 200 ouvriers

à dos d'homme, et

peut-être

aussi par celles du pic Mener sur le versant espagnol. Cette forge a subi

de gros dégats en 1732 lors d'une tempête avec inondation qui

a emporté les ponts de la vallée (voir Si Aragnouet m'était

conté, par Jean-Bernard Vidal, éditions Cairn, 2011).

Extrait

de la carte de Cassini (dréssée entre 1772 et 1777) où

sont figurées les minesde fer, au fond de la vallée du Moudang,

et la forge du pont du Moudang, au confluent du ruisseau du Moudang et de

la Neste d'Aure. > .

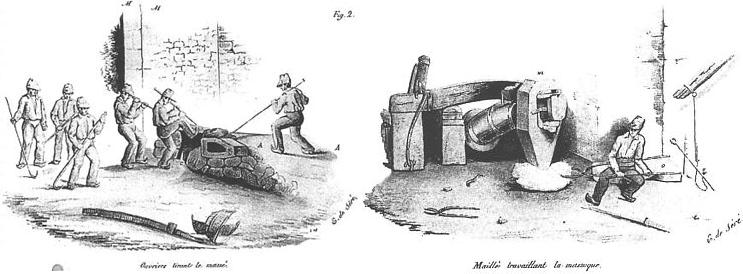

Le minerai de fer, principalement celui extrait des mines du

pic Mener, est donc traité, et le sera jusqu'au XIXe siècle, dans des forges

de la région, surtout celles de Bielsa. Il s'agit, au moins à partir du XVIIe

siècle, de forges dites " à la catalane " (voir une page

consacrée à la carte Roussel, note 7), où

le minerai est mélangé, dans de "bas-fourneaux", à du charbon de bois

dont la combustion, activée par une soufflerie, produit la fusion du

fer (on parle de "réduction

directe" : réduction parce qu'il s'agit d'une désoxygénation

; directe par opposition au passage par la fonte dans les hauts-fourneaux),

le fer coulanr au bas du four. Sa masse (la loupe, ou le "massé") est

ensuite martelée par un "martinet" (un "mail") pour l'épurer et

la façonner. Soufflerie et martinet sont mûs par l'énergie hydraulique. Souvent

ce sont des français du comté de Foix (principalement de la vallée

de Vicdessos, où les forges étaient approvisionnées en

minerai de fer par la mine de Rancié), dont le savoir-faire était

reconnu, qui travaillaient dans ces forges ou les dirigeaient.

(pour en

savoir plus sur la "forge à la catalane", consulter :

-

dans le site du

Club

de géologie de Toutnefeuille "Le Béryl",

un document

très précis et illustré de schémas);

- un article de Pyrénées

Magazine, dans le n° 39, de mai-juin 1995,

"Forges à la catalane", de

Jean-Marie Constans, pp. 61-70, où figure un grand dessin qui

dit tout.

Images représentant une forge à la catalane (bas-fourneau

à gauche, mail à droite), extraites de : T. Richard, Etudes

sur l'art d'extraire immédiatement le fer de ses minerais,

J. Mathias, Paris, 1838, atlas, planche I, figures 2 et 3.

2.

HISTOIRE

L'histoire

de l'activité minière et métallurgique de la vallée

de Bielsa jusqu'en

1912 est difficile à reconstituer du fait de la rareté des documents.

Les archives municipales ont disparu à Bielsa lors de l'incendie qui a ravagé

la ville pendant la guerre civile en 1938. De toutes façons les historiens

ont porté peu d'intérêt à la technologie minière et métallurgique, qui par

ailleurs a laissé peu de traces dans la mémoire des habitants.

Cette activité a pourtant

joué un rôle important dans les Pyrénées.

La toponymie, notamment les noms "Ruego" (voir la

page situant le cirque)

et "Mener" ("mine" en français, "mina",

"mener", ou "minero" en espagnol, sont de vieux noms pour

minerai), est en faveur d'une exploitation minière locale très ancienne,

pré-romaine (au temps des Ibères).

Il n'existe pas de vestige ou de document permettant d'affirmer

une exploitation minière par les Romains (pour fabriquer des

pièces d'argent comme dans beaucoup d'autres endroits en Espagne), mais celle-ci

est plausible étant donné que la région est proche de la voie romaine dite

Ténarèse, mentionnée par César, qui reliait Bordeaux à

Saragosse en traversant les Pyrénées centrales par le port de Plan, une dizaine

de Kms plus à l'est (voir la page consacrée au port

de Plan) (note 1).

A l'époque wisigothe une monnaie appelée

Ceccas a été frappée à Gistain.

A l'époque wisigothe une monnaie appelée

Ceccas a été frappée à Gistain.

Le document le plus ancien attestant d'une activité minière et

métallurgique dans la région de Bielsa date de la fin du XIIe siècle

(1191) : il indique que le roi Alfonso II octroie une charte de peuplement

à des hommes venus exploiter les mines d'argent de Bielsa, les autorisant

à construire des habitations et des "moulins" (c'est-à-dire

des forges hydrauliques, abandonnées par les romains mais réutilisées

à cette époque par les ordres monastiques).

Au XIVe siècle les rois Jaime II et Alphonse IV vont également,

selon la documentation, autoriser, favoriser et protéger l'exploitation de

mines dans la région de Bielsa et dans la vallée de Chistau (villages de Sin,

Salinas), la production de fer dans des forges, et de charbon de bois dans

les forêts.

<

illustration du livre "De re metallica"

(1530) de l'allemand Georg Bauer, dit Agricola, qui le premier a étudié

les minerais et les métaux.

Sur le XVIe siècle (époque à laquelle

l'argent américain concurrence l'argent européen) et le XVIIe

siècle les archives apportent des indications plus nombreuses : une mine de

plomb et d'argent est exploitée (en 1560) dans la vallée de Bielsa (des allemands,

experts en la matière, seront engagés pour extraire et fondre l'argent) ;

des concessions sont achetées pour prospecter et exploiter des mines dans

le massif de la Punta Suelsa (notamment

au pic Berdemené,

au nom évocateur) ; des forges sont en fonctionnement non seulement

à Bielsa (où l'une d'elle appartient à la ville) et Javierre, mais aussi dans

la vallée du rio Cinqueta, notamment à Plan et à Salinas (des conflits éclatent

d'ailleurs entre les deux vallées) ; une compagnie est crée par des bourgeois

entrepreneurs de Barbastro pour acheter le fer produit dans les forges, l'entreposer

et le commercialiser en Aragon et en Catalogne ; des contrats sont passés

pour l'achat de bois pour étayer les galeries de mine, et de

charbon de bois aux habitants pour

fondre le fer ; on veille à l'entretien des chemins pour le transport du minerai.

L'exploitation des mines

de la région de Bielsa, par les "Mines royales de Parzan",

atteint son apogée à la fin du XVIe et au début

du XVIIe. Le fer aciéré produit par les forges est d'excellente

qualité et très réputé. Les grilles du palais-monastère

de l'Escorial, près de Madrid, ont été forgées

avec ce fer. Il est par ailleurs, utilisé notamment

pour fabriquer des outils.

Vendu à un prix élevé

il fait alors la prospérité de la région (prospérité

de courte durée, et accompagnée de luttes fratricides).

C'est à cette époque qu'à été construit

le beau bâtiment de l'ayuntamiento de Bielsa, dans le style renaissance.

Les archives du XVIIIe siècle nous apprennent que

deux forges fonctionnaient en 1788 à Bielsa, produisant jusqu'à 3000

quintaux de fer par an, et qu'une autre avait été détruite par une inondation,

avec quatre martinets. Celle de Plan a disparu, de même que celle de Salinas,

détruite par un incendie puis, reconstruite, par une inondation. Une forge

fonctionne à San Juan de Plan. Une mine de galène est mentionnée

à la Comuna (Sin, Senes et Serveto). A la mine de fer du pic Mener

des canaux de bois descendent le minerai jusqu'au pied de la montagne (selon

l'abbé Palassou : image ci-contre). Il est question de la mine

de plomb de Bielsa et d'une autre, la mine Ana, juste en amont du village.

L'

industrie du fer aurait occupé prés de 800 ouvriers (?), selon l'abbé François

Marsan (note 2).

Quand il s'est agi de réparer la chapelle d'Héas, la vallée

de Bielsa a fait don du fer nécessaire. Ce fer a servi également

à forger une belle grille qu'on peut voir dans la chapelle du sanctuaire

de Pineta.

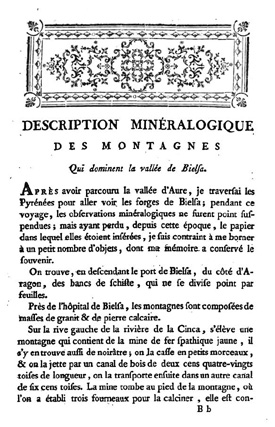

Page

193 du livre de l'abbé Pierre-Bernard Palassou "Essai

sur la minéralogie des Monts Pyrénées" paru

en 1781. Cliquer sur l'image pour lire les deux

pages (193 et 194) consacrées aux mines de la vallée de Bielsa

(note 4) >

Au milieu du XIXe

siécle une forge est encore en activité à Bielsa. Dans les années 1860

un fameux ingénieur, Georges Sauvage, relance momentanément l'activité

minière et métallurgique de la région (à laquelle participent des ingénieurs

français), notamment l'exploitation des mines du pic Mener, du lac

d'Urdiceto et des pentes méridionales de la Punta Suelsa. Mais sa mort met

fin à ces travaux. De plus, malgré son excellente qualité, le fer produit

résiste mal à la concurrence, en raison des difficultés de l'exploitation

des mines et des coûts du transport du minerai.

En 1882 un autre ingénieur, Joseph Laussot, qui agit pour le compte

d'un parisien propriétaire des mines de Parzan, circule tous les jours en

chaise à porteurs entre St-Lary, où il habite, et les mines, sur des chemins

qu'il a fait aménager. Il s'agit sans doute du "chemin des mines",

qui sera parcouru en partie, sans difficulté, par Lucien Briet en 1897, après

un bivouac dans une ancienne baraque en ruines sous le port de Barroude (dite

" cabane des douaniers ", mais ayant pu servir à loger des ouvriers travaillant

sur le chemin ; elle est également visitée à la fin du siècle par d'autres

pyrénéistes) (voir la page consacrée à l'histoire

du chemin des mines).

Vers 1870 il est question, dans les documents, des mines de Ruego

et de celles (de galène) du lac d'Urdiceto, pour lesquelles sont établis en

1910 les statuts de la Société des Mines de Suelsa. Un document daté

du début du XXe siècle parle des mines de Mallo Ruego (objet d'une concession

en 1900) et du câble aérien nécessité par son exploitation, sans préciser

quand et par qui il a été mis en place (il signale seulement qu'il existait

encore au début des années 1920) (note 3).

L'abbé François Marsan signale qu'existent

encore en

1912, prés

de Bielsa, les

ruines d'une importante forge.

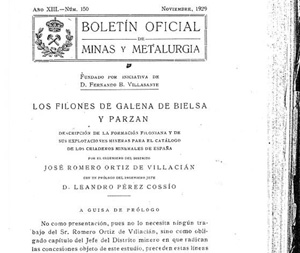

<

Article paru en novembre 1929.

A

la fin du XIXe siècle et au début du XXe le développement

des activités minières et métallurgiques

participe de la révolution industrielle qui a commencé

sous le second empire. Dans les Pyrénées comme ailleurs une

"fièvre minière" a alors lancé prospecteurs,

investisseurs et même

ingénieurs passionnés, souvent étrangers à la

région, dans une ruée

irrationnelle vers les richesses du sous-sol, parfois récompensée,

souvent déçue. En revanche, sauf quand le minerai était

fondu sur place, les populations locales ont été plutôt

hostiles à cette activité minière, bien

qu'elle ait contribué à l'essor des régions.

Anéantie par l'évolution des techniques et des échanges

internationaux, elle n'a pas laissé beaucoup de traces dans la mémoire

collective.

Page

MINES DU PIC LIENA Haut

de page

Page

d'accueil

NOTES :

1. Il existe, non loin de cette même Ténarèse, à environ 5 km à l'ouest de Rebouc (village de la vallée d'Aure où des forges à la catalane ont fonctionné du XVIe siècle au début du XXe), au nord du Signal de Bassia, dans les hautes Baronnies, sur les hauteurs de la crête de Sarramer, les vestiges d'un site d'extraction et de traitement du minerai de fer, associé à un sanctuaire religieux daté de l'époque gallo-romaine (du Ier au Ve siècle).

Dans le même ordre d'idées, une telle exploitation de mines de plomb argentifère à l'époque romaine est avérée ailleurs, par exemple dans l'Aveyron, dans la région de Villefranche-de-Rouergue (ville qui a eu le privilège de battre monnaie jusqu'au 16e siècle, à partir de l'argent extrait de ces mines), pas loin, là aussi, d'une voie romaine : le géographe grec Strabon signale au début de notre ère qu'elle donnait lieu à un commerce actif d'orfèvrerie ; l'historien latin Tacite, vers l'an 100, dit qu'elle enrichissait la population du pays ; César lui-même laisse penser que ces mines etaient exploitées longtemps avant l'invasion des Gaules ; les traces d'anciens travaux, principalement des tranchées à ciel ouvert, sont innombrables dans la région ; enfin une inscription, gravée sur une dalle et dédiée à un Romain impliqué dans l'exploitation minière, y a été trouvée.

2. Dans les notes qu'il a apportées à la reproduction de la légende, par de La Blottière, de la carte Roussel de 1725, dans le Bulletin Pyrénéen, l'abbé Marsan écrit au sujet de Bielsa (dans la note 33 de la page 363 du n° 110 de la revue, année 1911) : "On remarque, près de ce bourg, les ruines d'une forge importante où était traité le minerai provenant des montagnes voisines. Cette industrie occupait près de 800 ouvriers au milieu du dix-huitième siècle."

3. A noter que Franz Schrader, dans le récit (Annuaire du Club Alpin Français, 1877) qu'il a fait de sa découverte, en 1877, du cirque de Barrosa par la vallée du rio Barrosa, ne parle pas d'installations minières, ni sur le versant ouest du pic Mener, ni sur le versant sud du pic Barrosa ou dans la haute vallée du rio Barrosa. A Bielsa, apparemment personne ne lui parle de mines. Mais Lucien Briet, dans le récit (Bulletin de la Société Ramond, 1902) qu'il a écrit de sa randonnée passant par la partie nord du cirque en 1897 parle du "pic de Barroude [Barrosa], gravi par Russell, et sur les flancs duquel s'exploitent effectivement des mines."

4.

Ce livre peut être lu et téléchargeable

en totalité dans la bibliothèque numérique

Gallica de la Bibliothèque nationale

de France, et dans

la bibliothèque eBooks de Google..On

y trouve aussi un chapitre consacré à la

"Description minéralogique des montagnes qui s'élèvent

dans la vallée de Gistau".

Palassou y écrit

: "Près de l'hôpital de Bielsa, les montagnes sont composées

de masses de granit et de pierre calcaire.

Sur la rive gauche de la rivière de la Cinca [en

fait du rio Barrosa] , s'élève une

montagne qui contient de la mine de fer spathique jaune, il s'y en trouve

aussi de noirâtre ; on la casse en petits morceaux, et on la jette par

un canal de bois de deux cent quatre-vingt toises de longueur, on la transporte

ensuite dans un autre canal de six cents toises. La mine tombe au pied de

la montagne, où on a établi trois fourneaux pour la calciner,

elle est convertie en fer dans les bas fourneaux des forges de Bielsa et de

Salinas, elle rend environ vingt-deux livres de fer par quintal.

Avant d'arriver à Bielsa, on remarque sur la rive droite

de la Cinca une montagne, composée de bancs de calcaires et schisteux,

dans laquelle on a ouvert une mine de plomb à petits grains, on en

trouve aussi à petites lames [il s'agit de

la mine Ana].

(Sources :

- le musée de Bielsa ;

- le livre d'Annie Brives, "Pyrénées

sans frontières", édition Cairn, 2000 ;

- le livre de Frantz-E. Petiteau, "Autrefois en vallée

d'Aure", édition Alan Sutton, 2005 (chapitre : "Les mines",

par Yvan Tixador, pages 164 et 165) ;

- des articles de Philippe Vivez, membre du "Centro de estudios

del Sobrarbe", de Boltaña :

. "Les richesses oubliées

de Parzan. Exploitation du plomb argentifère de la fin du XIXe siècle

au début du XXe", dans le livre édité par la

mairie et le musée de Bielsa : Rapports historiques de la vallée

de Bielsa avec la France ;

. "Le mythe des mines pyrénéennes,

eldorado ou descente aux enfers", dans la revue Pyrénées,

n° 199, 3-1999, pp. 273-287 ;

. "Argent, plomb et fer dans les vallées

de Bielsa et Chistau : chronologie des activités minières et

métallurgiques de la protohistoire à nos jours", travail

recensant les documents connus et indiquant les références bibliographiques,

à paraître)

Page

mise à jour le 9 février 2017