![]()

Photos

: page de photos 10-15

La tour

de Lieussaube

La tour de Lieussaube

ne se situe pas dans le cirque de Barrosa, ni dans la région de Barroude,

mais de l'autre côté de la crête du cirque de Troumouse,

à l'extrémité nord de celui-ci.

Elle se dresse au-dessus de la vallée d'Héas,

dans son axe, détachée de la falaise qui ceinture la base du

flanc sud-ouest du pic de la Sède, un peu au-dessus du plan de chevauchement

de la nappe de charriage de Gavarnie.

Mais

les roches qui la constituent et son environnement géologique sont

les mêmes que ceux qu'on trouve dans le cirque de Barrosa ou dans la

muraille de Barroude (voir une coupe

géologique).

En outre il s'agit d'un beau site, curieux, qui, complétant

celle du cirque de Troumouse, mérite une visite même si on ne

s'intéresse pas à la géologie (note

1).

La CARTE localise

la tour de Lieussaube dans le cirque de Troumouse : à son extrémité

nord, à l'Ouest du pic de la Sède, au pied de la falaise qui

ceinture la base du flanc sud-ouest de celui-ci, un peu au-dessus du plan

de chevauchement (ligne brune dentelée) de la nappe de charriage de

Gavarnie (en brun clair) sur le socle paléozoïque.

Le cadre correspond à la carte topographique ci-dessous

Figure sur cette carte le sentier

par lequel on peut monter à la tour de Lieussaube par la vallée

de l'Aguila : 500 m. en amont de la chapelle

d'Héas, à

150 m. de la route, il quitte le sentier

du cirque de Troumouse (dénivelé : 700 m.). C'est le sentier

de la Hourquette d'Héas : il faut le quitter un peu au-dessus du replat

et de la cabane de L'Aguila.

Ensuite le sentier mène au pied de la tour, dont l'ascension est facile

par son arête sud.

Le dénivelé entre Héas (1550m.) et

le sommet de la tour (2194 m.) est de 644 m.

Le retour peut se faire soit directement par la cabane

des Aires et le sentier du ravin des Touyères, soit, après la

traversée du cirque, par le sentier qui, à 500 du parking quitte

la route de celui-ci pour descendre à Héas

par l'Hôtellerie du Maillet en recoupant

ses lacets, (note 1).

La carte au 1/25000 de l'IGN à

utiliser sur le terrain est celle de Gavarnie, 1748 OT

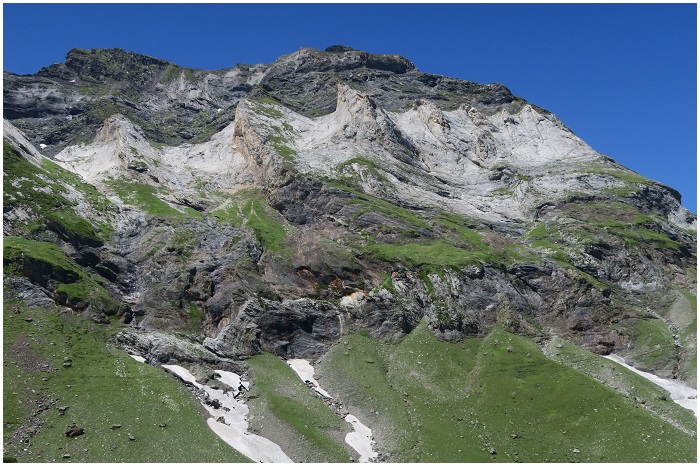

La PHOTO montre la tour de Lieussaube vue du nord,

avec en toile de fond les falaises du cirque de Troumouse, principalement

le pic de La Munia.

|

Carte

localisant le cirque de Troumouse sur le plan géologique.

C'est la carte de la "fenêtre" Gavarnie-Héas créée dans la nappe de charriage de Gavarnie par le creusement, par érosion glaciaire, des vallées des gaves de Pau et de Héas. Dans ces vallées elle découvre le socle métamorphique et plutonique sous-jacent. L'extrémité est de cette "fenêtre" (cadre rouge), en amont d'Héas, se situe dans le cirque de Troumouse. Plus à l'est l'érosion glaciaire a creusé les cirques de Barroude et de Barrosa |

La carte et la coupe

géologique (entre port de la Canau au Sud-Sud-Est et Fourche de la

Sède au Nord-Nord-Est) à ci-dessus (complétées

par un petit glossaire dans la note 2

) de la région de la tour de Lieussaube, visent à

préciser sa constitution et sa situation géologiques

(le dessin précisant en outre ses dimensions), à savoir

:

- la

tour se situe un peu au-dessus du plan de chevauchement (trait marron dentelé),

proche de l'horizontale, de la nappe de charriage de Gavarnie sur le

socle, ici essentiellement constitué de roches paléozoïques

dures, des migmatites ;

- comme

la falaise de la fourche de la Sède, la tour est constituée

d'un calcaire daté du Dévonien inférieur (plus

précisément de "calcschistes" qui, à la base

du "calcaire de la dalle, reposent sur une couche de "pélites

sombres" plus friables) ;

- au-dessous se situe la "semelle" de la nappe

de charriage, constituée d'ampélites, datés du

Silurien vers - 450 à - 400 Ma (voir certaines des photos ci-dessous).

(Cliquer sur l'image pour voir une carte géologique

de l'ensemble du cirque de Troumouse et de la vallée de l'Aguila)

Il est probable que la tour (voir la

photo ci-dessous) :

- s'est détachée de la falaise

qui ceinture la base de la fourche de la Sède (peut-être à

la faveur d'une grande diaclase (comme c'est le cas pour les gros blocs de

calcaire qu'on trouve au pied des falaises de calcaire de "la dalle"

de la muraille de Barroude, en particulier, ou sur la moraine du cirque de

Barrosa) comme le suggère la similitude de profil de son bord nord

et de la morphologie de la base de la falaise;

- puis a glissé d'une centaine de mètres

environ vers le bas, sur la pente, au pied de la falaise, glissement peut-être

favorisé par les roches friables sous-jacentes, en partculier les

"pélites sombres", mais peut-être aussi les

ampélites (dont l'apparence, le "faciès", n'est

pas très différente de celle de ces pélites), et

qui, présentes au sud de la tour, se prolongent peut-être

jusque au-dessous de celle-ci. Grâce à leur contenu en graphite,

ces ampélites ont pu jouer ici leur rôle de "couche-savon"

et favoriser le glissement de la tour, comme ailleurs celui des nappes de

charriage (note

3)..

Sur

cette photo on voit bien, en haut à droite, au-dessus d'un éboulis

clair, l'échancrure qui a pu être creusée dans

la falaise par le détachement de la tour, et en bas à gauche,

un éboulis qui trahit la présence, sous la tour, de la couche

d'ampélite qui a pu, avec la couche de pélites sombres,

friables, qui la surmontent, favoriser son glissement.

.

La tour de Lieussaube vue de la vallée d'Héas

Depuis l'éboulis de l'Araillé (carrefour

des routes d'Héas et du barrage des Gloriettes), vue vers l'est, le

soir. Au fond, à droite, le cirque de Troumouse. A gauche, la

falaise qui ceinture la base du flanc sud-ouest du pic de la Sède.

Au-dessous de l'extrémité sud de cette falaise, à haureur

des falaises du cirque, la petite pyramide sombre est la tour de Lieussaube.

Vue analogue, depuis l'ancienne grange

dite Ets Penaous, où on voit bien que la tour de Lieussaube

est détachée de la falaise.

Peu avant d'arriver à Héas

(dont on devine sa chapelle), vue plus large sur le pic de La Sède

(2694 m.), et, dans le fond, sur le cirque de Troumouse, avec,

à droite, le pic de La Munia.

Ancienne carte postale reproduisant (par

une phototypie des frères Labouche de Toulouse) une photo de la

vallée d'Héas où on voit, sur le versant droit

de celle-ci, la tour de Lieussaube à hauteur de la crête

du cirque de Troumouse.

A gauche, le village de Héas. On devine au loin la

chapelle.

(image extraite de l'un ou l'autre des sites :

loucrup65

(recherche : Héas) ; sites.google.com

(sélectionner : 08-Gèdre) ; archivesenligne65

(Archives en ligne > Accès par type de documents > carte postale

>recherche : Héas)

Au téléobjectif, vue sur la

tour de Lieussaube, au pied de l'extrémité sud de la

falaise. A droite, la paroi du cirque de Troumouse.

A noter, au-dessous de la tour, des éboulis noirâtres

qu'on peut mettre en relation avec la présence d'une couche de "pélites

sombres" friables, et peut-être aussi d'ampélites,

c'est-à-dire de ce type de schiste, également friable, daté

du Silurien (en gros 450 à 400 millions d'années [Ma]), riche

en matières organiques sous fome de graphite (note

2).

Haut

de page

Montée

vers la tour de Lieussaube par la vallée de l'Aguila

Soleil matinal, entre deux plafonds

nuageux, sur le Mounherran, à droite (2783 m.). Vers la gauche,

dans l'ombre : les pics d'Estaubé, le Soum de Port Bieil,

le pic (pointu) de Gabiédou, le port de la Canau et le

pic de Bouneu.

Le ruisseau de l'Aguila (origine

du nom : l'aigle). Au fond, ensolleillé, le Mounherran

(à gauche) et le petit Gabiédou (arête nord-ouest

du Mounherran appelée Chourrugue).

Au premier plan, à gauche, au bord du ruisseau, la roche

claire est du granite. Elle englobe une enclave de roche sombre (bien

que voisine du granite), qui est de la diorite dont est issu, par fusion

partiele, ce granite (note 1 et 2).

Sur le bord du ruisseau de l'Aguila, un

aperçu sur les migmatites, où se mélangent, comprimées,

des lits irréguliers clairs, de composition granitique (quartz et feldspath),

résultant de la fusion partielle d'une roche originelle, et les lits

sombres de cette dernière ayant échappé à la fusion

(note 2).

En diagonale de l'image : le Sarrat

de Terre Arrouye, qui est en gros l'arête sud-ouest du massif du

Soum des Salettes (ou pic des Aguilous) dont le versant sud constitue le flanc

nord de la vallée de l'Aguila.

On voit sur cette arête l'étagement géologique

typique de la région Troumouse-Barroude-Barrosa, de bas en haut :

- les roches du socle paléozoïque (dominant

à gauche la vallée d'Héas), constitué de diorite

en bas, de migmatites en haut (couvertes par endroits d'une mince couche

peu visible de calcaire du Crétacé supérieur),

le bord du socle correspondant au plan de chevauchement de la nappe de

Gavarnie ;

- la couche d'ampélites noirâtres et friables

(d'où sa faible pente), datées du Silurien, qui forme plus loin,

au nord-ouest, le "balcon" de la "Montagne" (pâturages)

de Camplong, (voir la photo suivante et d'autres plus loin). L'ampélite

(ou schiste silurien ; voir la page

qui lui est consacrée) n'a pas un aspect attrayant. Pourtant elle

a un rôle fondamental dans la formation des montagnes. En effet, en

raison de cette friabilité et de son contenu en graphite, elle favorise

le décollemnt puis le glissement (effet lubrifiant, d'où le

nom de "couche-savon"), donc le chevauchement, des nappes de

charriage (ici celle dite "de Gavarnie") dont l'empilement est

à l'origine des chaînes de montagne par affrontement de continents.

C'est pourquoi on la trouve au niveau de la "semelle" de ces nappes,

où elle induit le plus souvent de faibles pentes, couvertes, comme

ici dans la vallée d'Héas, de pâturages.

- les roches du Dévonien inférieur et moyen :

calcaire clair de "la dalle" et "formation du Bouneu"

(pélites schisteuses) (note 1).

Photo de l'extrémité sud-Est de la "Montagne

de Camplong" où, dans ses faibles pentes, affleurent largement

les ampélites constituant la semelle de la nappe de Gavarnie, laquelle

repose sur le socle de migmatites claires que l'érosion a modelé

à deux reprises, une première fois au Permo-Trias pour former

la pénéplaine post-hercynienne quasi horizontale, une deuxième

fois à l'ère quaternaire dont les glaciers ont creuseé

la vallée d'Héas en taillant ses flancs abrupts.

Haut

de page

Sur le replat de l'Aguila, au bord

du ruisseau, un bloc de marbre stratifié, tombé de la

falaise de calcaire de "la dalle" qui surplombe le flanc sud de

la vallée de l'Aguila). Ce calcaire a été en effet métamorphisé

(recristallisé) par endroits en marbre sous l'effet de la chaleur lors

de la formation de la chaîne hercynienne.

Entre le replat de l'Aguila et la

tour de Lieussaube, le sentier (qui se détache de celui de la Hourquette

d'Héas) est balisé par des cairns qui incluent des blocs

de marbre.

La montée vers la tour de Lieussaube se fait face

au vaste versant sud du Soum des Salettes (ou pic des Aguilous; 2976 m.),

dans lequel s'étagent, au-dessus de la cabane de l'Aguila (dans l'ombre),

de bas en haut : la couche d'ampélites siluriennes ; celle de calcaire

de "la dalle" du Dévonien inférieur (en bas, à

gauche de l'image, à la limite de l'ombre ; on la retrouve en haut,

à droite) ; la formation du Bouneu du Dévonien moyen

; le tout couronné par une couche de calcaires (dits "calcaires

gris et calcaires rubanés") colorés en orange sous

cet éclairage matinal, du Dévonien moyen (à supérieur

; voir une page

où il est question de ce type de calcaire du col de Robiñera).

Au premier plan : des calcschistes.(note

2).

La tour de Lieussaube et le cirque de Troumouse

Lorsque le sentier atteint un petit

plateau herbeux à la base de la falaise de la Fourche de La Sède,

on découvre la tour de Lieussaube (massive : environ 50 m. de

haut pour 60 m. de large), qui se détache sur le cirque de Troumouse

en toile de fond. Distante d'une centaine de mètres de la falaise qui

la surplombe, elle constitue avec celle-ci la grande "porte

d'entée" du cirque de Troumouse quand on l'aborde par le nord,

à partir de la valée de l'Aguila

.

Autre photo de la tour de Lieussaube prise au début

de l'été, plus tard dans la journée, avec en toile de

fond la paroi du cirque de Troumouse : de gauche à droite le pic

de La Munia, le Mont Arrouy, le col de la Clé du curé et

la Pène Blanque.

Au pied de la paroi, vert foncé, le dôme central

du cirque, culminant au Cot, constitué, sur le plan géologique,

de diorite.

La tour de Lieussaube, là

aussi vue du nord mais de plus près. Comme la base de la falaise elle

est constituée de calcaire ou de calcschiste (calcaire stratifié

se débitant comme un schiste, visible dans l'angle inférieur

gauche de l'image) de la base de la couche de calcaire de "la dalle"

du Dévonien inférieur.

Comme son bord nord-est épouse la base de la falaise on

peut supposer que la tour s'est détachée de la falaise puis

a glissé vers le sud-ouest d'une centaine de mètres (note

1). A noter au-dessous d'elle, dans l'ombre mais quand même

visibles (mieux visibles sur la photo précédente), des éboulis

noirâtres témoignant peut-être de la présence là

d'ampélites siluriennes qui ont pu, associées à

des pélites sombres sus-jacentes, favoriser ce glissement.

Autre vue, du nord, de la tour de Lieussaube se détachant

sur les falaises du cirque de Troumouse : de gauche à droite,

le pic de Serre Mourène, La Munia (3133 m.), le col

de La Munia, le Mont Arrouy et la Pène Blanque.

Au sommet de la tour pointent, à gauche le bloc sommital

de la barre de son bord nord-est, à droite le cairn de son extémité

ouest (voir des photos ci-dessous).

Avant d'arriver au pied de la tour

on traverse, au pied de la falaise, en haut d'un couloir abrupt, un éboulis

dont les blocs de calcaire, tombés de la base de la couche de calcaire

dit de "la dalle", sont fortement et nettement plissés.

On voit, à droite, la coupe d'un pli, et au milieu de l'image, à

la fois la coupe et une trentaine de cm de la convexité de la charnière

d'un autre. (note 1).

Le magnifique double pli bien visible dans l'autre

face du bloc qui figure à droite sur l'image précédente.

Vue d'ensemble de la région de la tour de Lieussaube

depuis le centre du cirque de Troumouse (petit massif du Cot). La tour se

projette sur une falaise tranchée dans la base de la branche sud de

la Fourche de la Sède (en haut à droite de l'image).

A l'arrière-plan : le Soum des Salettes, ou

pic des Aguilous, dont on voit son arête ouest, avec son prolongement

sud-ouest dit "Sarrat deTerre Arrouye".

A mi-hauteur de l'image une ligne horizontale se dessine,

allant de la base d'un affleurement noirâtre (au pied du Sarrat de Terre

Arrouye) à la base d'un autre affleurement noirâtre (au pied

de pelouses dont le soleil souligne la couleur), en passant au-dessous de

la tour. Il s'agit d'affleurements de schistes noirs, appelés aussi

"ampélites", et cette ligne correspond à la

surface de chevauchement de la nappe de Gavarnie (en haut ) sur le

socle métamorphique (voir plus loin)

Laa tour de Lieussaube, vue

là aussi du Cot (au centre du cirque de Troumouse), donc du sud : elle

donne l'impression de sortir de la large échancrure de la grande falaise

taillée dans le calcaire dévonien clair, dit de "la dalle",

au bas de la branche sud de la Fourche de La Sède (on traverse

cette couche de calcaire quand on monte, depuis le cirque, au col de

la Sède qui se situe hors de l'image à droite).

A droite de la tour, donc plus au sud, on voit, au bas de

pentes herbeuses, des affleurements d'ampélites, juste au-dessus d'une

accentuation de la pente constituée de roches claires qui sont des

migmatites (c'est à ce niveau que se situe le plan de chevauchement

de la nappe de Gavarnie sur le socle métamorphique constitué

ici par ces migmatites). Ces affleurements sont au même niveau que les

roches sombres visibles au-dessous de la tour.

A l'arrière-plan : le sommet du Soum des Salettes

(ou pic des Aguilous).

Vue plus rapprochée, du sud-ouest,

sur la tour de Lieussaube et la falaise qui la

domine, taillée dans la "Fourche de La Séde".

La large échancrure claire de la falaise renforce l'hypothèse

selon laquelle la tour se serait détachée de cette falaise,

puis aurait glissé vers le bas, glissemnt favorisé probablement

par des "pélites sombres", et peut-être aussi par des

ampélites sous-jacentes (voir la première image et la

note 3 ).

On voit nettement au-dessous de la tour le long éboulis

violet foncé, dont la couleur évoque celle d'éboulis

issus d' ampélites.

A gauche, le haut du couloir caillouteux, raide, en entonnoir,

qui descend de la falaise.

Autre vue, depuis le sud, sur la tour

de Lieussaube (et la petite crête qui la prolonge à droite)

dominant les pelouses illuminées par le soleil matinal.

On voit bien son sommet : une surface herbeuse inclinée

vers la droite (est) et limitée, côté falaise, par un

mur calcaire.

Autre vue du sud-ouest sur la

tour de Lieussaube, depuis l'hôtellerie

du Maillet, au coucher du soleil.

Vue sur les roches qui se situent

à la base de la tour de Lieussaube (à droite). Elles forment

en particulier (à gauche) une crête déchiquetée

qui se distingue par sa couleur noirâtre.

La tour de Lieussaube, en haut à

droite de l'image, se détache sur la falaise de calcaire clair dit

"de la dalle".

A ses pieds, au premier plan, des affleuremts rocheux prennent

un aspect évoquant des ampélites.

.

Autre affleurement dans un éperon;

situé sous la tour, égalemnt évocateur d'une ampélite.

Ce même affleurement vu

de plus près : une roche noire, finement schisteuse, friable,

présentant donc des caractères qui sont bien ceux des ampélites.

L'instabilité, bien visible sur ce cliché,

de cette roche, située sous la tour, rend vraisemblable l'hypothèse

d'un facteur favorisant des ampélites dans le glissement vers

le bas de la tour de Lieussaube, comme ailleurs à la base de la nappe

de Gavarnie.

Depuis l'ancienne cabane des Aires (où les

bergers ont plusieurs fois hébergé Lucien Briet : voir les

dernières images de la page consacrée à l'ascension du

pic Gerbats), vue sur la

tour de Lieussaube, au loin : elle se détache sur la crête de

"Sarrat de Terre Arrouye" (qui prolonge l'arête sud du Soum

des Salettes), éclairée par le soleil matinal.

Vue comparable, avec au premier plan un lapiaz de calcaire.

Il s'agit d'un affleurement du calcaire daté du Crétacé

supérieur qui constitue (avec, ailleurs, du grès rouge du

Permo-Trias) la couverture du socle métamorphique sur lequel repose

la nappe de Gavarnie.

Autre vue de la tour de Lieussaube, depuis les pelouses

du cirque de Troumouse qui s'étendent, dans sa partie nord, entre la

Fouche de La Sède et le ravin des Touyères (qu'on devine à

gauche).

A l'arrière-plan : les massifs du Vignemale

(à gauche) et de l'Ardiden.

La tour de Lieussaube (à gauche) vue du

sud-est, et la base de la falaise (à droite) dont elle s'est probablement

détachée, séparées par un éboulis de roches

claires tombées de cette falaise calcaire. L'ensemble se projette sur

le versant sud du Soum des Salettes à l'arrière-plan.

Le sommet de la tour est une surface plane, mi-rocheuse, mi-herbeuse,

inclinée vers le sud-est et ainsi de plain-pied, au sud, avec un collet,

facilement accessible, qui la sépare d'un petit môle rocheux

moins haut (en avant de la tour sur l'image).

On atteint ainsi facilement (il y

a même un sentier) le cairn que porte l'arête nord à son

extrémité ouest, et la barre qui surmonte de quelques mètres

l'arête nord-est.

On voit au premier plan des affleurements d'ampélites

noirâtres.

Les abords de la tour sont

parsemés de blocs rocheux, plus ou moins volumineux, de même

nature que la falaise dont ils sont tombés.

La tour vue aussi du sud-est, mais

de plus loin. On voit bien le collet qui la sépare d'un petit môle

rocheux, à gauche, et l'obliquité de sa surface sommitale.

A gauche, à peu près à la même

hauteur mais de l'autre côté de la vallée d'Héas,

on distingue, sous l'arête nord-ouest (dite Chourrugue) du Mounherran

et au-dessus de la Montagne de Poueyboucou, la couche horizontale claire

de calcaire dévonien, dit de "la dalle", qui se prolonge

plus loin dans le flanc nord-est du pic de Larrue.

, Depuis les abords de la tour, vue vers le nord-ouest, sur la

vallée d'Héas, typiquement glaciaire, en auge (ou en

U). Elle est bordée par quatre "balcons", faiblement

inclinés, de part et d'autre : deux rive gauche (sur lesquels s'étalent,

au pied de la barre de calcaire, les pâturages, appelés "Montagnes",

de Poueyboucou sous le Mounherran, et, au-delà de la vallée

d'Estaubé, de Coumély, sous le pic Larrue (au nord du Piméné,

en haut à gauche) ; et deux rive droite : les pentes herbeuse du premier

plan, et plus loin, la longue "Montagne" de Camplong où les

affleurements d'ampélites sont bien visibles).

Ces balcons, dont les ampélites friables expliquent la

faible pente, constituent la base de la nappe de charriage de Gavarnie. L'érosion

a creusé dans celle-ci une "fenêtre", et dans

dans les migmatites du socle paléozoïque sous-jacent, la vallée

d'Héas aux flancs abrupts. Le bord de ces "balcons" correspond

à la surface de chevauchement de la nappe de Gavarnie.

Dans l'axe de la vallée d'Héas, le cairn

dressé à l'extrémité ouest de la tour (dont on

voit l'ombre à droite). On voit bien, rive droite, la "Montagne"

de Camplong.

Le gros bloc sommital posé à l'extrémité

de la barre rocheuse qui surmonte de quelques mètres le versant nord-est

de la tour, constitué lui aussi de calcschiste (calcaire stratifié

se débitant comme un schiste).

A gauche du bloc on voit, au loin, le cairn, et la pente

herbeuse par laquelle on atteint facilement cette barre.

Y monter implique

une courte escalade (II à III) ; se percher sur le bloc est plus difficile

(III à IV).

Vue générale de l'extrémité

nord du cirque de Troumouse. La tour est en haut à droite. Au premier

plan, les grands pâturages du nord du cirque de Troumouse.

A gauche : la vallée d'Héas, et sur sa rive

gauche les balcons sur lesquels s'étalent les "Montagnes"

(c'est-à-dire les pâturages), de Poueyboucou et plus loin de

Coumély (sous le pic Larrue).

Au fond : les massifs du Vignemale à gauche,

et de l'Ardiden à droite.

Vue rapprochée sur les affleurements

d'ampélites, alignés dans la pelouse au sud-est de la tour.

Ils se prolongent peut-être plus loin, au même niveau, donc au-dessous

de celle-ci.

Dans les pelouses, plus au sud et

à peu près au même niveau: d'autres affleurements d'ampélites.

Un autre affleurement d'ampélites,

au premier plan, à proximité d'un enclos, en accord avec la

vocation pastorale de ces vastes pelouses qui doivent leur faible pente à

la présence de l'ampélite.

A gauche : l'arête nord-ouest du Mounherran, appelée

Chourrugue, au-dessus de la couche de calcaire dévonien clair

de "la dalle".

Ruines d'une cabane qui, avec l'enclos égalemnt

proche de la tour de Lieussaube (et un autre dans une large anfractuosité

rocheuse au-dessous de celle-ci) faisait partie d'un "coueyla",

dit "coueyla de Lieussaube". C'est, avec ceux du Cot et celui

des Aires, l'un des trois coueylas du cirque de Troumouse (voir la

page consacrée au pic

Gerbats, en note 5 ).

Le même enclos, avec,

en toile de fond, au-delà du ravin des Touyères, le cirque

de Troumouse tel qu'on le découvre lorsque, venant de la vallée

de l'Aguila, on franchit la "porte d'entrée" de Lieussaube.

Au deuxième plan : son dôme central (partie du socle culminant

au sommet dit "le Cot", à 2138 m.), et, à l'arrière-plan,

ses falaises (du pic d'Arrouye à gauche au Soum de Port Bieil

à droite, en passant par la Pène Blanque, massive, le

pic de Bouneu, le port de La Canau et le pic de Gabiédou,

pointu) (voir les cartes ci-dessous).

|

Le dôme central du cirque

de Troumouse est plus haut que le reste de son plancher parce qu'il

est, comme le montre cette carte géologique sommaire, constitué

de diorite (en vert sur la carte) (avec en son

centre une petite partie de granite), roche magmatique plutonique intrusive

résistante à l'érosion, alors que, autour de ce

petit massif; le ravin des Touyères et le reste de la vallée

d'Héas (altitude 1520 m. à Héas) ont été

taillés par un glacier quaternaire dans des migmatites, roches

hétérogènes plus tendres. |

Haut

de page

Au centre du cirque de Troumouse,

au bord du sentier qui mène aux lacs et aux cabanes des Aires, ou à

La Munia, moutonnements du massif de diorite (le Cot) poli par

les glaciers quaternaires, avec des stries glaciaires.

A l'arrière-plan : le pic Gerbats et les larges

cannelures taillées dans le calcaire dévonien dit "de la

dalle".

Presque au sommet du massif de

diorite, un affleurement particulier illustre probablement ce qui est

appelé "Une brèche hydraulique" dans le guide

géologique "Hautes Pyrénées" (pages 74-75 et

77-78) (note 1). Le mécanisme

de cette brèche (= amas de blocs rocheux anguleux) y est décrit

comme étant le suivant : un magma de composition granitique

(peu dense), issu en profondeur d'une fusion partielle (anatexie), monte dans

la diorite (dense), en y provoquant une fracturation hydraulique, jusqu'à

la partie supérieure du massif où il finit par cristalliser

en granite (blanc) dans les interstices entre les blocs anguleux de diorite

(gris clair).

Au deuxième plan, dans le flanc droit du ravin des

Touyères, on voit, à gauche, la tour de Lieussaube détachée

de la grande falaise (dans l'ombre) de la base du pic de La Sède.

A l'arrière-plan : le Soum des Salettes (pic des Aguilous).

Autre aspect de la diorite.

Haut

de page

Le versant ouest du pic de

La Munia (au revers du cirque de Barrosa), vu des pelouses du cirque de

Troumouse, avec une moitié supérieure schisteuse (formation

de Bouneu) et un soubassement taillé dans la couche de "calcaire

de la dalle".

La cheminée et le mur par lesquels la voie normale

de La Munia surmonte ce soubassemnt calcaire se situent derrière l'éperon

oblique ensoleillé au centre de l'image.

Cette photo, prise du grand

replat herbeux en amont des lacs de Aires, situe, à l'aplomb du pic

Gerbats, le plan de chevauchement de la nappe de Gavarnie :

entre les ampélites noirâtres et le calcaire blanc (daté

du Crétacé supérieur) représentant, au bord du

replat, la couverture du socle métamorphique (voir ci-dessus la

petite carte géologique de l'ensemble du cirque de Troumouse)..

Vue sur le chemin qui va du parking

à la passerelle principale franchissant le ruisseau du Cot : on y voit,

là aussi, la limite entre les ampélites de la nappe de Gavarnie,

en haut de l'image, et le calcaire crétacé blanc de la couverture

du socle.

Le ruisseau du Cot en aval

de la passerelle qui le franchit non loin du parking, et en amont d'une autre.taille

sa rive gauche dans les ampélites mais sa rive droite longe

les faibles pentes d'un affleurement de calcaire crétacé

blanc. Il coule donc ici au niveau du plan de chevauchement de la nappe

de Gavarnie sur la couverture calcaire du socle métamorphique

Cependant un bloc d'ampélite, à droite, occupe

la rive droite et cette position par rapport au calcaire s'explique mal, si

ce n'est peut-être par l'existence d'une faille, à cet endroit,

de direction nord-sud, qui a pu modifier les rapports entre les roches.

Autre vue sur le ruisseau du

Cot entre calcire crétacé, à gauche, et ampélites.

En aval de la cascade de l'imge précédente,

vue rapprochée sur la limite entre les deux roches : elle semble se

situer là un peu au delà de la rive gauche où on voit

une assise de calcaire.

Le ravin des Touyères

Vue vers le sud-est sur le ravin des Touyères.

Le gave du même nom est issu de la cascade de Matacas, déversoir

des lacs des Aires.

Au premier plan, source d'eau ferrugineuse dans les ampélites.

En toile de fond, les falaises du cirque de Troumouse, avec,

au centre de l'image, la Pène Blanque, à droite du couloir

de la Clé du curé.

Photo plus rapprochée du ravin

des Touyères, dont on voit ici la partie supérieure, avec

la cascade de Matacas dans l'ombre. Dans le coin inférieur droit

de l'image on y distingue le bloc rocheux arrondi appelé "mail

des Touyères" sur la carte IGN (le nom mailh serait plus

juste).

Vue sur ce bloc, qu'on trouve

ce bloc de calcaire, au fond du ravin des Touyères, entre le

gave (à droite) et le sentier, de quelques mètres de haut, en

plein domaine des migmatites dans lesquelles est creusé le ravin.

Vue sur ce bloc, qu'on trouve

ce bloc de calcaire, au fond du ravin des Touyères, entre le

gave (à droite) et le sentier, de quelques mètres de haut, en

plein domaine des migmatites dans lesquelles est creusé le ravin.

Ce calcaire ressemble à celui de "la dalle"

(Dévonien inférieur) : ce mailh aurait-il glissé depuis

la couche de calcaire de la base du pic de La Sède, comme la tour de

Lieussaube ? A moins qu'il s'agisse plus simplement d'un gros bloc erratique

amené là par un glacier quaternaire (comme celui qu'on trouve

dans la vallée de Barrosa juste en amont de la centrale électrique,

3 km en aval de l'Hôpital de Parzan : voir la page

consacrée aux anciens glaciers du cirque de Barrosa).

Le mailh des Touyères

vu de l'est.

Photo de la sortie du ravin des

Touyères, dominée par les falaises

calcaires dévoniennes du Mounherran.

Lorsqu'on quitte le ravin des Touyères

le sentier traverse le déversoir du raide couloir que surmonte la tour

de Lieussaube, à droite, décollée de la grande

falaise calcaire blanche de laquelle se détachent aussi les blocs

rocheux qui dévalent ce couloir.

Haut

de page

Le vallon du Maillet

et le port de La Canau

Sur la route du cirque, avant les derniers lacets, l'Hôtellerie-refuge

du Maillet (1830 m.), installée sur un replat.

A gauche, escarpements dans les migmatites, surmontés

par le pluton de diorite entaillé par le ruisseau du Cot. En

haut à droite, de gauche à droite (calcaire de "la

dalle" à leur base, formation du Bouneu à leur sommet)

: le pic de Bouneu, le port de La Canau (2686 m., le pic

de Gabiédou, et le Soum de Port Bieil.

Les habitants de la vallée de Gavarnie passaient le

port de La Canau pour se rendre en Espagne dans la vallée de Pineta

et à Bielsa ; les pélerins espagnols le passaient en sens inverse

pour se rendre à la chapelle d'Héas (voir la note 8

de la page consacrée

à la carte Roussel).

Depuis les pâturages la vallée de l'Aguila,

vue sur le port de La Canau (2686 m.), entre, à gauche le pic

de Bouneu (en arrière de son contrefort ; 2726 m.)) et à

droite le pic de Gabiédou (2809 m.). Complètement à

droite : le Soum de Port Vieil (2777 m.).

Chacun de ces deux sommets s'appuie, au nord, sur un énorme

contrefort taillé dans le calcaire massif du Dévonien inférieur

dit "calcaire de la dalle". Les deux contreforts enserrent l'entrée

du couloir qui mène au port et qu'on appele "la Canau". Le

pic du Gabiédou est constitué de calcaires ("calcaires

gris et calcaires rubanés"), du Dévonien moyen, qui lui

donnent cet aspect élancé.

Une autre vue du port de La Canau, prise du bord du cirque

de Troumouse dans sa partie sud, au-dessus du vallon du Maillet, donc de plus

près. Il est encadré par les contreforts nord des pics de

Bouneu, à gauche, et de Gabiédou, à droite.

(photo extraite du livre Les Pyrénées

centrales, de Andrée Martignon et Jean Fourcaccié,

éditions Alpina, Paris, 1946, p.57)

Cette vallée du Maillet est dominée par la

face est du Mounherran (2783 m.), dans laquelle s'étagent les

roches tourmentées composant la nappe de charriage de Gavarnie

(comme dans la falaise nord du cirque de Barrosa : voir la page

consacrée à celle-ci) : à la base, la couche des

ampélites noirâtres siluriennes, au-dessus le calcaire

gris clair de "la dalle" du Dévonien inférieur

(avec les larges cannelures qu'on trouve aussi à l'autre extrémité

du cirque de Troumouse, sous le pic Gerbats), et , sous le sommet, les pélites

schisteuses et le grès de la sombre et plissée formation

du Bouneu du Dévonien moyen.

Haut

de page

La Munia vue d'Héas

La Munia vue de Héas,

le soir, au coucher du soleil (à gauche, le pic de Serre Mourène,

et au fond du V que forment les flancs de la vallée, le haut du Cot,

le dôme central du cirque de Troumouse).

On peut détailler (comme dans le cirque de Barrosa,

de l'autre côté) les diverses assises dévoniennes du pic

de La Munia : de bas en haut, le calcaire clair de "la dalle",

du Dévonien inférieur, les schistes et grès du Dévonien

moyen (formation du Bouneu), et, à hauteur de la crête

sommitale, le grès et les quartzites du Dévonien supérieur

de la série de Sia qui forment le sommet de La Munia à

droite, et le calcaire clair du Dévonien moyen (identique à

celui du Soum des Salettes) qui va du petit pic de La Munia (les deux arêtes

curviligne) au sommet du Serre Mourène à gauche.

Vue plus large, prise également de

la vallée d'Héas, du cirque de Troumouse plus enneigé,

reproduite sur une carte postale ancienne. L'altitude indiquée est

erronée

En bas : le ravin des Touyères, qu'on voit en enfilade

jusqu'à la cascade de Matacas. En haut : les sommets du cirque,

du pic de Troumouse (3085 m.)à gauche, au pic de La Munia

(3033 m.) à droite, en passant par le pic de Serre Mourène

(3090 m.), proche du premier. On distingue, presqu'à l'aplomb

du pic de Serre Mourène, dans les éboulis, les deux petites

aiguilles dites "les deux soeurs".

(image extraite de l'un ou l'autre des sites : loucrup65

(recherche : Héas) ; sites.google.com

(sélectionner : 08-Gèdre) ; archivesenligne65

(Archives en ligne > Accès par type de documents > carte postale

>recherche : Héas).

Vue encore plus large, sur le Gave d'Héas en

aval du hameau d'Héas (qu'on devine à gauche ).

Au fond, la crête du cirque de Troumouse, du pic Heïd

à gauche au pic de La Munia à droite.

(photo extraite du livre Les Pyrénées centrales,

de Andrée Martignon et Jean Fourcaccié, éditions Alpina,

Paris, 1946, p.55)

La Munia vue sous le même angle du sommet

du pic de Cabaliros (le 1er juillet 2019).

On distingue, de gauche à droite : le pic des Aguilous

(ou Soum des Salettes), le pic Gerbats (la dent), le petit pic Blanc,

le pic Heïd, le pic de Troumouse, le pic de Serre Mourène,

La Munia, le Mont Arrouy et la Pène Blanque.

Au premier plan à droite: le haut de la station de

ski de Luz-Ardiden.

VOIR AUSSI, dans le présent

site, au sujet du cirque de Troumouse et de la vallée d'Héas

:

- deux autres pages de photos consacrées à

:

* l'ascension du pic

Gerbats, par le cirque ;

* une randonnée en

boucle à partir d'Héas,

dite circuit

Briet, commençant par la vallée

de l'Aguila et passant par les trois cirques : Barroude, Barrosa et Troumouse,

et par le sommet de La Munia ;

-

une

page consacrée à la carte

Roussel

de la région, mais contenant dans la note 8 des informations

sur la vallée d'Héas.

Retour à la

page générale sur la vallée de La Gela et les vallées

voisines

Haut

de page

la

page contenant la liste des pages de photos

la

page d'accueil du site

NOTES :

1. L'auteur

du site s'est appuyé, pour visiter et décrire par des photos

commentées la tour de Lieussaube, sur l'excellent guide géologique

Hautes-Pyrénées, de

HERVOUET (Yves), PERE (Alain) et ROSSIER (Dominique),

éditions Omniscience, avec

partenariat du BRGM, 2016.

1. L'auteur

du site s'est appuyé, pour visiter et décrire par des photos

commentées la tour de Lieussaube, sur l'excellent guide géologique

Hautes-Pyrénées, de

HERVOUET (Yves), PERE (Alain) et ROSSIER (Dominique),

éditions Omniscience, avec

partenariat du BRGM, 2016.

Utile aussi bien au montagnard qu'à l'amateur de géologie,

il décrit (sous forme de topo-guides : carte, profil, renseignements

pratiques)

par un texte clair (illustré de nombreuses photos avec schémas

interprétatifs, et de coupes),

de façon précise mais

accessible (il y a un glossaire),

la

géologie des lieux traversés par 10 itinéraires des

Hautes-Pyrénées, en particulier l'itinéraire 3

qui passe par la tour de Lieussaube (La vallée d'Héas

et le cirque de Troumouse : une boucle à partir d'Héas,

avec montée par la vallée de l'Aguila, traversée du cirque,

et descente par l'Hôtellerie du Maillet), mais aussi deux autres itinéraires

dans la région du cirque de Barrosa (1 : Sur la crête

de l'Aiguillette, et 2 : De Piau-Engaly au Port de Barroude).

On trouvera aussi dans ce guide une brève histoire géologique

des Hautes-Pyrénées, et des informations diverses sur les Pyrénées

(flore, faune, thermalisme, mines, etc.).

2.

Petit GLOSSAIRE sommaire des roches rencontrées ou vues du sentier

dans la région de la tour de Lieussaube ; de bas en haut :

- migmatites : roches présentes dans le socle

paléozoïque, dans lesquelles sont mélangés les litts

sombres d'une roche métamorphique et les lits claits irréguliers,

de composition granitique (quartz et feldspath), qui résultent d'une

fusion partielle de cette roche dans les profondeurs de la chaîne hercynienne

;

- diorite : roche magmatique plutonique (ayant cristallisé

sous terre), de composition intermédiaire entre granite et basalte

;

- calcaire du Crétacé supérieur

: calcaire résultant d'un dépot sédimentaire sous-marin,

au Santonien (vers -85 millions d'années [Ma]), sur une plate-forme

peu profonde de l'ancienne chaîne hercynienne aplanie par l'érosion,

et constituant ainsi une mince couverture du socle ;

- ampélites : roche résultant

de sédiments marins, riches en matières organiques, déposés

au Silurien (-450 à - 400 Ma) et transfomés lors de la formation

de la chaîne hercynienne en une vatiété de schiste noirâtre

contenant du graphite responsable de sa friabilité (générant

des reliefs géomorphologiques émoussés), et de son pouvoir

lubrifiant (d'où le nom de "couche-savon") propice au glissement

des nappes de charriage dont l'empilement constitue les chaînes de montagne

par affrontement de continents (voir une page

de photos consacrée aux ampélites);

- pélites sombres : voir calcaire de la dalle

;

- calcaire de "la dalle" :

calcaire massif, clair, souvent métamorphisé (cristallisé

en marbre par la chaleur), daté du Dévonien inférieur

(autour de -400 Ma), constituant, dans la nappe de charriage de Gavarnie,

les grandes falaises des cirques de Barrosa, Barroude et Troumouse ; comportant

parfois une base faite de calcschiste (calcaire stratifié se débitant

comme un schiste) ou de pélites sombres (calcaire friable car

mélangé à des grains argileux très fins d'origine

sédimentaire continentale) ;

- formation du Bouneu : roches datant du Dévonien

moyen se débitant en plaquettes de calcaire gréseux (mélangé

à du sable) alternant avec des bancs de pélites schisteuses

sombres (roche faite de grains très fins provenant d'une érosion

continentale) ;

- série de Sia : roches du Dévonien

supérieur, faites d'une alternance de bancs de grès et de bancs

de quartzite (grès métamorphisé).

3.

Dans

son livre, Histoires secrètes

de cailloux (

édition Belin, 2021), au chapitre "les

tours Saint-Jacques, un prodige d'équilibre", p. 80, Patrick

De Wever signale, décrit et explique la formation de ces tours, pitons

rocheux comparables à la tour de Lieussaube, mais plus spectaculaires.

Cette curiosité géologique se trouve dans les Alpes,

dans le massif des Bauges,

en Haute-Savoie, au sud-ouest du lac d'Annecy, à l'extrémité

sud de la montagne du Semnoz, au-dessus du village d'Allèves.

Dans

son livre, Histoires secrètes

de cailloux (

édition Belin, 2021), au chapitre "les

tours Saint-Jacques, un prodige d'équilibre", p. 80, Patrick

De Wever signale, décrit et explique la formation de ces tours, pitons

rocheux comparables à la tour de Lieussaube, mais plus spectaculaires.

Cette curiosité géologique se trouve dans les Alpes,

dans le massif des Bauges,

en Haute-Savoie, au sud-ouest du lac d'Annecy, à l'extrémité

sud de la montagne du Semnoz, au-dessus du village d'Allèves.

C'est un groupe de 3 tours, de 80 à 90 m de haut, dont

la plus grosse culmine à 960 mètres d'altitude,

formées d'un calcaire du Crétacé iniférieur datant

de130 à 135 Ma (peu après la fin du Jurasssique). Elles se dressent

sur une pente modérée, consirtuée de marnes, au-dessous

d'une falaise taillée comme les tours dans une épaisse couche

de calcaire du Crétacé inférieur, qui forme le dos de

la montagne du Semno, et repose sur la couche plastique de marnes,

un peu plus ancienne.

Ces gros blocs se sont détachés de cette falaise

et ont commencé à glisser lentemenr, en restant verticales,

sur les marnes friables de cette pente, (qui a fonctionné comme

une couche-savon ; schéma

ci-dessus), à

la vitesse de 2,1 cm par an pour la tour la plus grosse, 1,8 cm pour la tour

du milieu et 4,6 cm pour, la plus basse, la plus rapide. Cette lente glissade

continue actuellement, situant les tours à plusieurs centaines de mètres

de la falaise, 700 m pour la plus haute; 960 pour pour la plus basse et la

plus fine).

Page de photos mise à jour le 2 mai 2024.