![]()

Photos : page

de photos 5-2

Le câble transporteur aérien

des mines du pic Liena

(L'auteur de certaines des photos

de cette page est Jean-Jacques Héran : l'auteur du site le remercie

pour l'avoir autorisé à les y insérer).

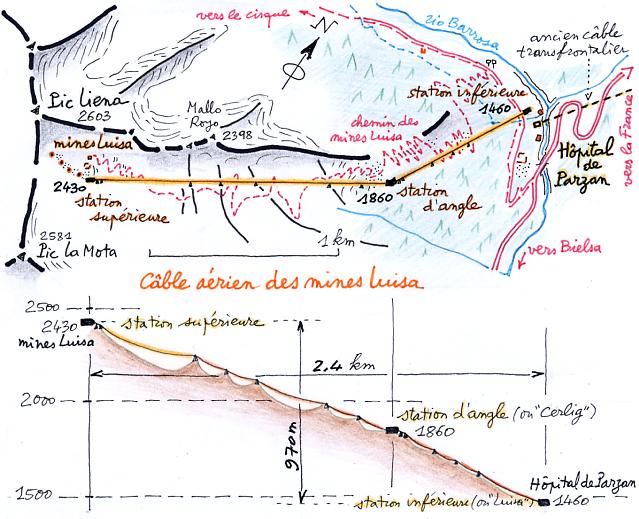

DESSIN précisant la topographie

et l'ampleur du câble aérien transporteur des mines du pic Liena

(plus précisément de celles de son versant est, les mines

Luisa). C'était un monocâble aérien, de type Etcheverry,

par lequel le minerai de fer et surtout de plomb argentifère a

été, entre 1912 et 1928, descendu des mines Luisa (2420 m) aux

installations minières de l'Hôpital de Parzan (1450

m) (voir un plan de ces installations dans la page

qui leur est consacrée).

Ce "système Etcheverry" a été

conçu, comme son nom l'indique, par Hugues-Henry Etcheverry, qui en

a déposé le brevet et a créé, en 1902 à

Paris, la société qui porte ce nom, pour le construire et le

vendre. Sa dénomination change en 1918 pour celle de "Société

de Construction de Voies Aériennes" (note

1)

Le

principe de la fixation des bennes sur le câble était le même

que celui des télébennes des stations de ski actuelles :

une pince débrayable s'ouvrait de façon automatique à

l'entrée des stations (mais se fermait sur le câble sous l'effet

d'une poussée manuelle de la benne) (une

page spéciale

explique ce mécanisme, et il y est question des câbles transporteurs

en général dans une page de photos).

Par rapport au transport du minerai par des caravanes de mulets

ce système était un grand progrés. Le gain de

temps était considérable : il transportait 1 tonne par heure,

à raison de 300 kg par benne, ce qui est la charge transportée

par 2 à 3 mulets.

Il est toujours en place, peu dégradé.

Le

tracé du câble comporte une angulation, et donc une station

d'angle, complexe, assurant ce changement de direction (voir une page

de photos qui lui est consacrée).

La longueur totale du câble, qui était en boucle,

devait être approximativement de 5,5 km.

Sur la carte est figuré le tracé du chemin

des mines Luisa qui permettait autrefois la maintenance du câble,

et actuellement de le voir de près (pour une description de ce chemin,

voir la page consacrée à la course pic

Liena).

*

1.

La station inférieure

PHOTO de la station

inférieure du câble transporteur aérien (dit "câble

Luisa"). On la trouve, noyée dans la végétation,

à droite du chemin du cirque de Barrosa, lorsqu'il tourne vers la gauche

pour quitter ces installations et monter dans la direction du cirque.

Sur la PHOTO on voit surtout le monorail sur lequel les

bennes venaient rouler lorsqu'elles lachaient (automatiquement) le câble

à leur arrivée dans la station, puis, aprés avoir été

déchargées de leur contenu, faisaient demi-tour pour venir s'accrocher

à la partie montante du câble.

Au fond on aperçoit le col frontalier de Salcorz

(ou port d'Héchempy, 2449 m), franchi par un deuxième câble

porteur aérien de 10 km de long, transfrontalier, chargé

de transporter le minerai de plomb argentifère, débarassé

de sa partie stérile dans la laverie, de l'Hôpital de Parzan

au pont du Moudang, en vallée d'Aure (voir la page Mines).

Le SCHEMA (simplifié) montre l'ensemble de la station

et son fonctionnement. Le moteur faisant circuler le câble (en

boucle,) et les bennes, était à la station supérieure.

PHOTO de la station inférieure

montrant une benne qui a été désolidarisée

du câble (qu'on voit monter à gauche, au-dessus des poulies),

et qui a été prise en charge par le rail où elle va faire

demi-tour après avoir été déchargée.

PHOTO ancienne, prise à une

époque où l'envahissement des ruines des installations minières

par la végétation n'empêchait pas de faire une photo de

l'ensemble de la station d'arrivée du câble aérien (remarquer

à droite le haut du plan incliné supportant le chariot de mise

en tension du câble)

(photo de Philippe Vivez, empruntée à son article

paru dans la Revue Pyrénéenne, n°94, 2/2001, Les sentiers

du fer et de l'argent dans les hautes vallées d'Aure et du Cinca).

MONTAGE DE PHOTOS récentes montrant des détails

de la station.

En haut : la partie bâtie et le rail sur lequel les

bennes faisaient demi-tour.

Au milieu : à gauche, une benne venanr d'arriver

dans la station ; à droite, le support de cette benne, posé

sur le rail (il manque le levier qui commandait le fonctionnement de la machoire

par laquelle la benne s'accrochait au câble).

En bas : à gauche, la sortie de la station, où

le rail met les bennes en position de s'accrocher au câble ; à

droite, le chariot (chargé de cailloux) de mise en tension du câble

(on voit le rail incliné sur lequel il roulait sur une des photos

anciennes de la page consacrée aux installations

minières de l'Hôpital de Parzan).

Depuis l'arrêt de la station

en 1928 des bouleaux ont poussé à travers la structure métallique

du chariot, en particulier la grande poulie sur laquelle passe la boucle du

câble (photo de M. Louis de Pazzis : voir les tois dernières

photos de la page).

Haut

de page

*

2.

Les pylônes, le câble et les bennes

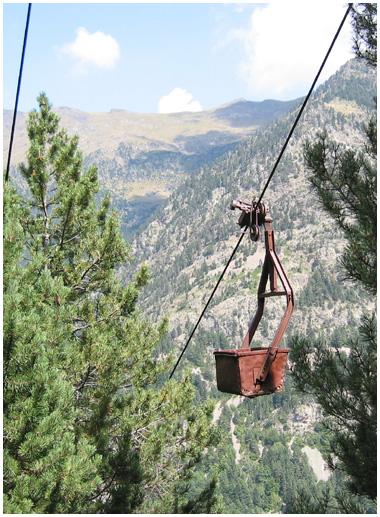

PHOTO d'une benne du

câble aérien,

qui n'a pas bougé depuis 1928, date à laquelle le câble

a cessé de fonctionner. Au fond, le port d'Héchempy (ou

port de Salcorz). Le poids des bennes était : à vide 110 kg,

en charge 385 kg. Leur capacité était de 142 l.

Les

bennes qui descendaient ont encore leur chargement de minerai.

Un des pylônes du câble aérien,

sur une crête, dans la forêt. Le chemin des mines Luisa passe

au pied de ce pylône.

Détail

de la partie supérieure du pylône. Construit,

au début des années 1910, par assemblage de pièces métalliques

transportées à dos de mulet, ces pylônes ne sont pas trés

différents, dans leur principe, des pylônes des remontées

mécaniques des stations de ski actuelles. Le câble est en boucle,

avec une moitié descendante (à gauche) et une moitié

montante (à droite).

Pylône plus important que les autres

(double), permettant au câble de franchir un éperon entre deux

vallons descendant de l'arête

nord-est du pic Liena.

A l'arrière-plan, au-delà

de la vallée du rio Barrosa : à gauche le pic de Marty-Caberrou

(ou pico Salcorz ; 2676 m.) ; à droite le pico Las Maletas (2593

m.), au-dessus de la Punta Chusto (2416 m.) qui domine les installations

minières de l'Hôpital de Parzan.

(Remerciements à l'auteur de

la photo, Gilles Athier, pour avoir autorisé sa reproduction

; son blog [curiositéspyrenees.blogspot.fr]

contient de nombreuses autres belles photos des mines de Liena et du cirque

de Barrosa, ainsi que d'autres curiosités ou mines des Pyrénées).

Haut

de page

MONTAGE

DE PHOTOS montrant le câble :

- en haut : ses parties descendante et montante,

portant toutes les deux une benne, franchissent un épaulement sur un

pylône ;

- en bas, à gauche : un des éperons

rocheux franchis par le câble.

Au fond, de l'autre côté de la vallée

du rio Barrosa, le pic Marty Caberrou (ou Salcorz), au-dessus des "Planas

d'Abaixo". Derrière lui, à gauche, pointe le pic d'Aret

;

- en bas, à droite : le câble

a un diamètre de 24 mm, et comporte 6 torons de 7 fils chacun, autour

d'une âme de chanvre. Cette âme de chanvre était imprégnée

d'huile et il semble que sa fonction ait été d'empêcher

la rouille du câble.

Le câble se déplaçait à la vitesse

de 2 mètres par seconde (soit 7,2 km/h).

On peut se demander comment ces câbles,

aussi longs, et lourds (2,3 kg par mètre), étaient mis en place

dans ce terrain accidenté.

Selon un bon connaisseur de cette technologie (Jean Rudelle, auteur

d'un site

consacré à des mines de fer aveyronnaises) des tronçons

de câble, de quelques centaines de mètres en général

(voire plus d'un km), étaient portées à dos d'homme par

des ouvriers répartis le long du tronçon en file indienne, ou

à dos de mulets, puis reliées par des épissures pour

former le câble définitif. Cette technique de liaison (sertissage,

encore utilisé dans les stations de ski) était parfaitement

au point et n'augmentait pas le diamètre du câble et ne le fragilisait

pas. Les premiers tronçons posés servaient à véhiculer

les suivants.

(ci-contre, photo d'un transport de câble aux mines

de Pierrefitte, figurant dans les archives de Michel Parrou, illustrant un

article de Philippe Vivez, Le mythe des mines pyrénéennes,

eldorado ou descente aux enfers, paru dans la revue Pyrénées,

n° 199, 3-1999, p. 273 à 287).

On peut imaginer un autre processus (a-t-il été

utilisé ?) : mise en place d'un câble léger, facilement

transporté à dos de mulet, utilisé ensuite pour mettre

en place un câble plus lourd pouvant servir à poser le câble

définitif.

*

3.

La station supérieure

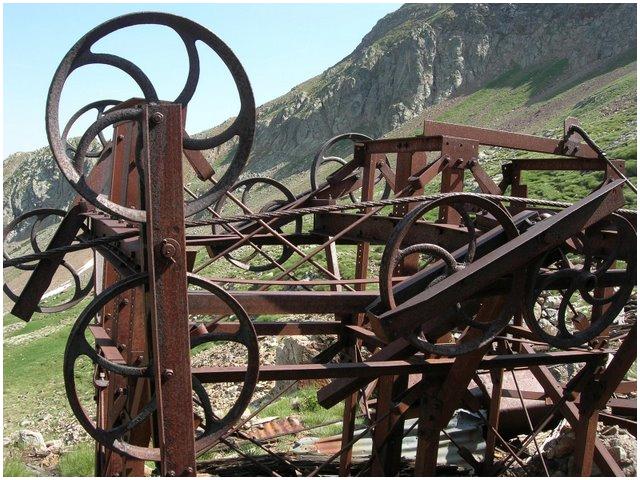

Vestiges de la station supérieure du téléphérique,

aux mines Luisa (2420 m), sur le versant est du pic Liena.

Le câble, qui était entrainé par la

roue qu'on voit au premier plan, mue par un moteur électrique, est

toujours là. Le pylône le plus proche de la station (qu'on ne

voit pas sur la photo) a été en revanche abattu par la neige.

Un des montants de la station porte la mention "Aciéries

de Longwy" (photo à droite).

Vue du système de poulies sur lequel circulait

le câble à l'entrée et à la sortie des bennes

de la station supérieure.

A l'arrière-plan, l'arête est du pic La Mota.

(photo Jean-Jacques Héran)

Autre vue du ystème de poulies

sur lequelles circulait le câble à l'entrée et à

la sortie de la station supérieure. Le câble est à terre,

avec deux bennes. Il existait probablement dans la station supérieure

un mécanisme analogue à celui de la station inférieure,

faisant transiter les bennes sur un rail (également à terre)

pour permettre leur remplissage. Deux bennes sont à terre, dont on

voit, à droite, le système de fixation sur le câble de

l'une d'elle.

Au loin, juste à droite des poulies, les pics Garlitz

et de Marty Caberrou (ou Salcorz).

Sous la station supérieure,

qu'on voit en haut de l'image, le premier pylône s'est effondré.

Haut de page

Vue de la partie de la station supérieure

où se situent le système de freinage qui s'exerce sur

le câble par l'intermédiaire d'un cylindre solidaire de la grande

poulie horizontale de renvoi du câble. (photo Jean-Jacques Héran).

Système de freinage vu

de près. Il était nécessaire quand le poids des bennes

pleines accélerait trop la descente de la moitié descendante

du câble chargée des bennes pleines, ou pour régler l'espacement

des bennes sur le câble.

Les engrenages de la station.

En bas, le type d'engrenage qui a inspiré le logo de la marque

Citroën.

Trois PHOTOS du mécanisme complexe de la station

supérieure du câble transporteur des mines Luisa, comportant

notamment, outre un système de poulies, le système de freinage

et le moteur entraînant le câble. Moteur d'appoint car le déplacement

du câble ne nécessitait pas une énergie importante, le

poids des bennes pleines y suffisant en grande partie.

Ces constructions en métal résistent

mieux aux intempéries que les constructions en pierre : en effet dans

l'air sec de la montagne la couche de rouille superficielle protège

en profondeur le métal de la corrosion. Les parties métalliques

séjournant longtemps dans une atmosphère humide, par exemple

dans la neige, peuvent cependant finir par être corrodées entièrement,

mais au bout d'un temps de l'ordre du siècle

(source : un article de Philippe Vivez, Les chemins de

fer aériens des mines de Pierrefitte (Hautes-Pyrénées),

paru dans la revue Lavedan et pays toy, n° 32, spécial 2001).

*

4. Un pylône abattu

Un des pylônes les plus haut

situés a été abattu et plaqué au sol, tel

un paquet de nouilles. Les câbles restent en l'air, mais à 1

ou 2 mètres du sol.

.

Une de ses poutrelles a été sectionnée

au ras du socle du pylône.

Son système de poulies git

dans l'herbe en haut de la pente.

Quelques mètres au-dessous

du pylône abattu,la pince de fixation au câble d'une benne reste

fermée sur le câble, mais à l'envers et la benne proprement

dite a été arrachée à son support.

La PHOTO montre, derrière l'auteur

du site (qui a les pieds sur le pylône), les deux moitiés du

câble, et, au deuxième plan, sur la moitié ascendante,

la même pince à l'envers, et le support de la benne, plus

ou moins tordu, auquel la benne a été arrachée. Ce support

est en position oblique vers l'aval, et non en position tout-à-fait

verticale, ce qui ne peut s'expliquer que par le fait qu'il a fait un tour

(ou deux demi-tours) presque complet autour de son axe, l'axe du levier et

du ressort de celui-ci empêchant la position parfaitement verticale.

Les SCHEMAS illustrent :

- en haut, la rotation de 120° qu'a subie le chariot

autour du câble (et du câble lui-même s'il est resté

solidaire de celle-ci) et les rotations subies par le support de la benne

autour de son axe ;

- en bas, l'hypothèse selon laquelle on peut

tenter d'expliquer ce qui s'est passé, à savoir celle d'une

avalanche de neige poudreuse dont on connait la vitesse et la puissance

d'impact. C'est peut-être une telle avalanche

qui a abattu le pylône voisin (à noter qu'un vent froid et humide

peut recouvrir les pièces métalliques d'une carapace de givre

: ce qui peut décupler la prise au vent et à la neige du pylône

au point de l'arracher), et dont l'impact sur la benne a pu provoquer, outre

son arrachage, les rotations de son support, ainsi que celle de la pince autour

du câble. Il est probable que les câbles ont été

fortement malmenés.

VOIR AUSSI

-

des pages spéciales, consacrées

. au pic

Liena,

décrivant son ascension par le chemin

qui monte de l'Hôpital de Parzan aux mines Luisa

;

. à un projet

de câble aérien

entre le pic Liena et Gèdre ;

.

aux mines

du pic Liena

;

. au mécanisme

de fixation des bennes

sur le câble aérien des mines Luisa ;

- d'autres pages de photos, consacrées

. au "chemin

Luisa"

qui monte aux mines du même nom et permet de voir de près ce

câble ;

. à la station

d'angle qu'il

comporte ;

. aux mines

de Mallo Ruego,

et aux câbles aériens en général ;

. à la station supérieure

du câble

aérien de la vallée de La Gela.

- au

câble transporteur aérien transfrontalier

entre l'Hôpital de Parzan

et le Pont du Moudang

Liste

des pages de PHOTOS Haut

de page

Page d'accueil

NOTES

1.Voici

la carte de visite de cette société :

Page de photos mise à jour le 13 février 2021.