Photos : page de photos 9-9

Vallées de La Gela, de Saux, de Badet et du rio Pinara : la muraille de Barroude

Photos de Lucien Briet (Musée Pyrénéen de Lourdes) : photo 3 , La muraille de Barroude

30 juillet 1897 "Cirque

de La Géla"

30 juillet 1897 "Cirque

de La Géla"

Vue prise par Lucien Briet le matin,

aprés la nuit passée dans une des cabanes de la vallée

de La Géla, au cours de la montée vers le balcon de Barroude (à

gauche).

C'est le meilleur moment pour contempler la muraille de Barroude

(qui "barre" la vallée de La Géla) : lorsqu'elle est

déja éclairée par le soleil, alors que le fond de la vallée est encore dans

l'ombre. On comprend qu'elle ait impressionné la sensibilité de Lucien Briet,

et donc ses plaques photographiques, comme elle avait impressionné

Henry Russell lorsqu'il l'avait découverte en juillet 1874 ("[...]

cirque fantastique [...]. Murailles de marbre à pic, lisses

comme l'acier, hautes d'au moins 500 mètres, et longues d'une demi-lieue

! ", écrit-il dans Souvenirs d'un montagnard).

A droite du milieu de la photo : la dent schisteuse du pic

Gerbats (2904 m), au-dessus de la falaise de calcaire dévonien

blanc, cet ensemble appartenant à la nappe de charriage, alors que

le soubassement sombre appartient au "socle".

(voir aussi, dans une page annexe, d'autres photos de Barroude, de Lucien Briet)

*

PHOTO récente prise du même

endroit, un peu plus tôt après le lever du soleil.

Lucien Briet, lyrique, écrit : "[...] la

grande muraille, sous les pâles caresses de l'aube simulait un de ces

fantômes que l'imagination des poètes et des mythologues embusque

au coin des passes extraordinaires [...].

C'était, dans la splendeur

matinale [...], une falaise de marbre, blanche, ou plutôt rose

thé, avec des reflets de vieil ivoire, régulière

quoique formidable, arquée comme un front de bandière se développant.

Elle ressortait sous un chaperon de schiste sombre, d'autant plus vive, d'autant

plus poignante, que le soleil n'éclairait qu'elle. On eût dit

un rempart magique, tout à coup surgi devant un chevalier, en lutte

contre des enchanteurs. Le pic Gerbats, hardiment campé, servait d'aigrette

à ce bandeau digne de couronner Cybèle.".

C'est sans doute ça le "rose thé",

c'est-à-dire la couleur de certaines roses à odeur de thé.

Voir aussi la première photo de la page

de photos "La muraille de Barroude vue par Philippe Queinnec".

Les couleurs changeantes de la muraille

de Barroude : elle est ici vue, un peu avant le lever du soleil, du

pic de Barrosa.

Egalement du sommet du pic de Barrosa, vue

sur la muraille de Barroude un peu après le lever du soleil.

De l'herbe, des fleurs, des vaches,

et au-dessus, des "barres" rocheuses (le Pichous de Barroude,

sombre, à gauche, et, plus haut, la longue muraille de Barroude,

plus claire, coiffée du pic de Gerbats, en forme de sphinx)

: c'est la vallée de La Géla.

Vue prise du balcon de Barroude :

coup de projecteur sur la muraille qui le domine. A droite, assombrie par

un nuage, empanachée par un autre, la dent du pic Gerbats. Le sommet

de ce pic est constitué de schistes du Dévonien moyen (appelés

par les géologues "formation du Bouneu") (voir une page

consacrée aux effets du chariage, section 3, les plis), alors que

le reste de la muraille est taillé dans le calcaire dévonien (dit "calcaire

de la dalle") de la nappe de charriage de Gavarnie. Le plan de chevauchement

de celle-ci sur le "socle" se situe au pied de la muraille, dans les éboulis,

au ras du balcon de Barroude (voir plus bas le dessin).

La pleine lune disparaît derrière la

muraille (L'auteur de cette photo est Mariano

; elle foit partie d'une série de photos illustrant dans son site de

topos (http://www.topopyrenees.com) la page (cliquer

ici)

consacrée à un circuit à partir de la vallée de

La Géla passant par le pic Barrosa et le pic de Port Vieux.[l'auteur

du présent site le remercie pour lui avoir permis d'y insérer

cette photo]).

L'"oeil de Barroude" : une curieuse sculpture

dans le calcaire de la muraille, qui regarde la vallée de La Gela.

Au-dessus, le "sourcil" est formé par le

"chaperon de schiste sombre" (Lucien Briet) qui forme la crête

de la muraille, ici au sommet du pic Heïd (3022 m.) (photo de Philippe

Villette : merci d'avoir autorisé son insertion dans le site).

Haut

de page

|

Du sommet du pic

de La Géla, vue (avec calque explicatif ci-contrre) sur

la muraille de Barroude, ainsi que sur le port et le balcon

de Barroude, avec ses lacs et son refuge (voir aussi la page de

photos consacrée au port de Barroude). Mis à part sa crête de schistes sombres, la muraille est presque entièrement constituée de calcaire clair, massif, du Dévonien inférieur, plus ou moins métamorphisé en marbre. Ce calcaire mérite bien ici le nom de "Dalle" que lui donne les géologues. On retrouve cette "dalle" en bien d'autres endroits des Pyrénées, notamment dans la face nord du Vignemale. Dans la base de la partie sud de la muraille le calcaire est assombri par son mélange avec des "pélites sombres", c'est-à-dire un sédiment argileux métamorphisé proche de l'ampélite. |

Autre photo de la muraille de

Barroude, prise du sommet du pic de La Géla, le 15 août 2009,

où on voit aussi, à droite, le pic Gerbats (derrière

lequel se profile le massif du Mont Perdu), et où on distingue

mieux les différentes roches dont elle est constituée.

(l'auteur de cette photo est Jean-François

Lairez ; elle est extraite de son site photographique http://www.jflairez.fr

où on peut voir de nombreuses et très belles photos des Pyrénées

; l'auteur du présent site le remercie pour l'avoir autorisé

à y insérer celle-ci).

(VOIR AUSSI :

- une belle photo en noir et blanc de Didier Sorbé,

de la muraille de Barroude, prise des abords du sommet du pic de La Gela,

figurant (au frontispice du rexte de Olivier Delord) dans le livre "Ouest/Pyrénées/Est.

Traversée à 4 voix", par Didier Sorbé, Marc Girard,

Olivier Delord et Jean-François Labourie, éditions Le pin à

crochets, 2014) ;

- dans le site de Mariano un panorama pris

également du sommet du pic de La Gela ; pour y accéder, aller

dans le présent site à la page consacrée aux glaciers

du cirque de Barrosa : on trouve dans, la note 5, un lien pour une

des pages du site de Mariano contenant le lien qui permet d'ouvrir ce panorama.

)

Photo de la muraille de Barroude

(à droite ; le port de Barroude est à gauche), l'hiver,

prise du sommet du pic de La Gela, gravi à skis de randonnée

depuis la station de Piau-Engaly et par la hourquette d'Héas, le 13

mars 1990.

Sur la crête de la muraille, de gauche à droite

: pic de Troumouse (3085 m.), Pic Heïd (3022 m.), Petit

pic Blanc (2957 m.).

La muraille de Barroude vue de la

crête entre col de l'Aiguillette et Hourquette des Aiguillettes, par-dessus

la vallée de La Géla noyée dans la brume.

Haut

de page

Vue de la muraille de Barroude

prise des bords du grand lac de Barroude, près de son déversoir,

en automne. Y sont bien visibles les "pélites sombres" (roche

voisine de l'ampélite), qui assombrissent le calcaire, à la

base de la muraille.

A droite, le Petit pic Blanc de Troumouse (2957

m) et son arête nord, dite aussi "éperon central de la muraille

de Barroude" , dont l'ascension n'est pas trés difficile et serait

agréable si le rocher n'était pas pourri dans sa partie inférieure

(noirâtre), correspondant à ces pélites, alors qu'en haut

il s'agit de calcaire compact (course n° 311 dans le guide Ollivier, Pyrénées

centrales II, p. 295, cotée AD sup.).

A gauche de l'arête nord du Petit pic Blanc,

le couloir correspond à une faille.

A gauche du milieu de la photo, le pic Heïd

(3022 m).

Le grand lac encore

au soleil, au pied de la muraille déjà dans l'ombre, en fin

d'aprés-midi

(à propos de lac, donc de pêche,

voir, à partir de la page Liens,

les sites n° 29 et 30).

Haut

de page

*

La muraille de Barroude ne pouvait

que tenter les grimpeurs. Ce fût le cas en particulier des frères

Jean et Pierre Ravier qui y ont ouvert des voies d'escalade entre 1952

et 1988, et de Raymnd Despiau en 1973 et 1974, en compagnie d'autres

grimpeurs : cliquer

ici pour ouvrir un CROQUIS situant les tracés

de ces voies dans la muraille et précisant leurs auteurs.

(voir :

- revue Pyrénées

n° 237, janvier 2009, Barroude : deux siècles de conquêtes,

par Philippe Barrère, pp. 9-28

- Jean et Pierre Ravier, 60 ans de

pyrénéisme, éditions du Pin à crochets, pp.

105-107)

Ces voies ont fait l'objet de topos dans le guide Ollivier

bien sûr (Pyrénées centrales, II, dans les pages 291 à

296), mais aussi dans des revues. En voici deux exemples illustrés

par des photos :

Des itinéraires de voies d'escalade

ouvertes dans la muraille de Barroude sont indiqués par des pointillés

sur cette photo de Maurice Heïd datant de 1912 (extraite

de la Revue Pyrénéenne, n° 47, septembre 1989, p.9, illustrant

un article de Jean et Pierre Ravier, "Du Bisaurin à la Pique d'Estats,

continuité pyrénéiste", 1984-1988, Première

partie) :

- face est du Gerbats : première ascension

(et premier itinéraire ouvert dans la muraille) par Xavier Defos du

Rau, Jean et Pierre Ravier, le 14 août 1952 (course n° 310 dans

le guide Ollivier, Pyrénées centrales II, p. 293, cotée

AD) ;

- ressaut sommital de la face est du Gerbats :

première ascension par Paul Bouchet, Jean et Pierre Ravier, le 17 juillet

1970, cotée D+ ;

- face est directe de La Géla : première

ascension par François, Jean et Pierre Ravier, le 31 octobre 1988 (escalade

"fort belle et sans grosses difficultés", sur du rocher d'excellente

qualité, malgré les apparences). Le

22 août 1960, Jean et Pierre Ravier,avec Françoise Rouzaud, avaient

gravi le couloir de Barroude (course n° 315a

dans le guide Ollivier, cotée AD).

Du port de Barroude, autre vue (vers

l'ouest) sur la muraille de Barroude entre le pic Heïd à

gauche et le pic Gerbats à droite. Au milieu : le petit pic Blanc

de Troumouse.

A gauche de son arête nord (dont la base, au niveau des

"pélites sombres" est friable) le couloir encore enneigé

correspond à une faille le long de laquelle le compartiment

droit (nord) s'est décalé vers le haut par rapport au compartiment

gauche.

Depuis le port de Barroude également,

vue, par temps couvert, sur la partie sud de la muraille de Barroude.

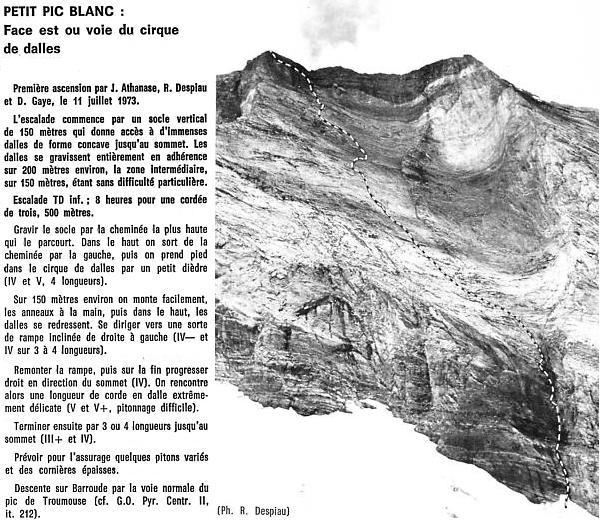

Raymond Despiau et Jacques Athanase

ont ouvert , les 11 juillet 1973, la"voie centrale de la paroi du lac"

à la Pointe 3028 (entre le pic Heïd etle pic de Troumouse), paroi

dont Jean et Pierre Ravier avaient réussi la première le 1er

août 1962, en 9 heures d'ascension, par une voie plus à gauche

(course n° 311b dans le guide Ollivier, Pyrénées centrales

II, p. 296, cotée ED inf) (topo

et photo extraits de la revue Altitude, n° 48, 1975, p.42 [le n° de

l'itinéraire de descente dans le G.O. est 312 et non 212]) (note

1)

(VOIR AUSSI :

- une page annexe

de photos :

la muraille

de Barroude vue par Philippe Queinnec

-

la page consacrée au chemin

des mines sur le versant français

-

ainsi qu'une page contenant des photos aériennes de l' IGN.)

Retour à la

page générale sur la vallée de La Gela et les vallées

voisines

la

page contenant la liste des pages de photos

la

page consacrée à "la richesse géologique du cirque

de Barroude"

la

page d'accueil du site

NOTES

:

1.

Dans un article

de la revue Pyrénées, n° 237, janvier 2009, intitulé

"Barroude : deux siècles de conquêtes", pages 5-28,

Philippe Barrère raconte l'histoire de cette région en tant

que haut lieu du pyrénéisme.

Page de photos mise à jour le

27 octobre 2022.